Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)

Elle soulève également de nouvelles problématiques qui ne sont toutefois pas traitées avec suffisamment de précision juridique, ce qui les réduit à la superficialité et vide le contenu dramatique de son essence éducative, en particulier en ce qui concerne la violence, le viol et l’emploi de mineurs.

De nombreuses questions mal abordées

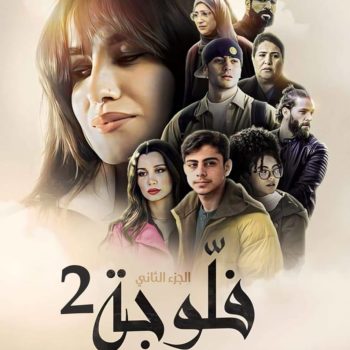

Fallujah est une série dramatique tunisienne réalisée et écrite par Saoussen Jemni, mettant en scène Sara Tounsi, Mohamed Ali Ben Jemaa, Rim Riahi et Fares Abeddayem. Elle soulève d’importantes questions sociales et éducatives liées à la vie et aux problèmes des adolescent.e.s dans les écoles - viol, harcèlement sexuel, violence, drogue-, mais manque toutefois d’un vrai traitement dramatique.

Fallujah est une série dramatique tunisienne réalisée et écrite par Saoussen Jemni, mettant en scène Sara Tounsi, Mohamed Ali Ben Jemaa, Rim Riahi et Fares Abeddayem. Elle soulève d’importantes questions sociales et éducatives liées à la vie et aux problèmes des adolescent.e.s dans les écoles - viol, harcèlement sexuel, violence, drogue-, mais manque toutefois d’un vrai traitement dramatique.

La réalisatrice a abordé des sujets sensibles mais n’a pas fourni de références juridiques précises, rendant le récit fragile et n’alertant pas les spectateurs sur les acquis qu’offre loi tunisienne pour protéger les femmes de la violence, comme la loi n° 2017-58 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Il est évident que Jemni a cherché, dans cette nouvelle saison, à échapper aux critiques adressées à la chaîne Elhiwar Ettounsi, caractérisée par le sensationnalisme plus que par la recherche de contenus éducatifs. Cependant, la faiblesse du scénario rend la série dépourvue de sens. Par ailleurs, elle se contente de présenter la réalité et ses ramifications sociales sans finesse et ne parvient pas à clarifier les données juridiques liées à la question traitée.

Dans le premier épisode, Jemni nous emmène dans la sphère familiale des élèves d’un lycée nommé Fallujah, alors qu’ils se préparent à retourner à l’école. Cette dernière représente le centre des événements et le point culminant de l’intrigue et de la construction des relations entre les personnages. Celles-ci prennent des tournants dramatiques, révélant finalement le sort du violeur de Rahma et de Nouh, l’agresseur de l’éducatrice.

Le premier épisode répond aux questions des téléspectateurs : l’élève Nouh est montré libre, puisqu’il a été libéré après que l’éducatrice l’a pardonné, bien qu’il l’ait kidnappée et abusée. Par la suite, le violeur de Rahma échappe à la sanction et est libéré de prison, lui aussi, parce qu’il a réussi à manipuler l’affaire à sa manière.

La série, qui comprend 21 épisodes, est lente, interminable car elle ne se concentre sur aucun problème majeur mais s’éparpille en de nombreuses questions secondaires, ce qui perturbe la trame dramatique, la vide de toute essence sociale, affublant au passage les personnages féminin de stéréotypes.

Le scénario manque de référence juridique

Après que la scénariste et réalisatrice a commis une grave erreur juridique dans la première partie de la série en mariant Rahma, la victime de viol, à son violeur Ibrahim, ce qui n’est pas autorisé par la loi tunisienne 58 mentionnée ci-dessus, Jemni a commis une autre erreur se contentant de punir l’enseignant harceleur par un simple renvoi de l’institution qui l’emploie, sans autre forme de sentence juridique.

Le licencier et faire preuve de solidarité envers les victimes de harcèlement n’aide pas à clarifier pour les téléspectateurs les voies juridiques disponibles dans de tels cas. La loi n° 2017-58 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes exige que les crimes de harcèlement soient signalés à l’école et la sanction prévue pour l’enseignant est plus sévère que pour les autres harceleurs puisqu’il exerce un pouvoir sur sa victime.

La journaliste et chercheuse en genre et médias Khadija Souissi explique dans un entretien accordé à Medfeminiswiya que la série a réussi à faire passer son message anti-harcèlement en montrant la victime, Salma, dans la cour de l’école, criant et exposant l’enseignant harceleur : « Si une femme est habillée ou maquillée, précise-t-elle, ce n’est pas une invitation pour les hommes à la harceler. Et le harceleur ne peut pas continuer à enseigner. Mais la façon dont cela est présenté reste superficielle car elle n’inclut pas de manière réfléchie le contexte juridique nécessaire pour éduquer les téléspectateurs. »

La réalisatrice a abordé des sujets sensibles mais n’a pas fourni de références juridiques précises, rendant le récit fragile et n’alertant pas les spectateurs sur les acquis qu’offre loi tunisienne pour protéger les femmes de la violence.

En soulevant la question de l’emploi des mineurs à travers l’histoire de Rihab, forcée par son père à quitter l’école et à travailler comme domestique dans la capitale, la réalisatrice n’a pas montré la dimension de la violence économique qui est pourtant punie par la loi, et encore moins les voies légales à entreprendre dans de tels cas.

« Ces situations nécessitent l’intervention d’un représentant de la protection de l’enfance*, ainsi que l’intervention du Ministère de la Femme et de la famille, et non, comme le montre la série, une médiation à la sauvette fournie par l’éducateur et l’intervention rapide de la sécurité. » ajoute Khadija Souissi.

La réalisatrice a également surdramatisé la construction de ses personnages et les relations entre eux pour faire avancer le développement de l’événement, mais cela s’est fait au détriment d’un développement approprié des questions importantes et des crimes graves mis en scène dans la série. Il s’agit donc d’une opportunité manquée de sensibiliser les téléspectateurs à ce qui existe légalement dans leur pays pour affronter de telles situations. Cela est d’autant plus vrai que les séries en Tunisie sont rares et limitées à la saison du Ramadan, en raison du marché limité et du manque de ressources par rapport à l’Égypte et à la Syrie.

Jemni met en lumière la souffrance de Rahma, la victime du viol, qui est punie et criminalisée par sa famille en premier lieu, dans une scène où le père chasse Rahma de la maison. Khadija Souissi y voit somme toute quelque chose d’assez positif : « cela révèle le rôle de la famille dans la perpétuation de la violence symbolique, dit-elle. La structure familiale est une des institutions sociales qui reproduit le statut d’infériorité des femmes et la discrimination sexuelle. Faryal, la mère, qui traite de manière bien distincte son fils Bilal et sa fille Salma en est la démonstration. En ce sens la famille contribue à une socialisation des femmes basée sur la discrimination sexuelle. »

Le stéréotype de la femme qui fait toujours des sacrifices

Cette série n’est pas exempte de stéréotypes présentant des pratiques négatives comme positives : il s’agit notamment de l’image d’une femme toujours prête à faire des sacrifices, comme l’éducatrice Nour (jouée par Sara Tounsi) qui renonce à son droit de poursuivre son agresseur, l’élève Nouh (joué par Fares Abeddayem), pour qu’il échappe à la punition — alors qu’elle est punie en devant changer de lieu de travail et aller dans une école plus éloignée, ce qui lui vaut des souffrances supplémentaires.

La série présente également un autre tel exemple, cette fois-ci de femme tolérant l’infidélité conjugale dans le personnage de Samah (joué par Chekra Rammeh), la mère d’Amal. Cela reproduit le stéréotype de la femme, être émotionnel qui tolère la violence, capable du plus haut niveau de sacrifice, ce qui lui vaut l’approbation et l’acceptation de la société.

La série s’attache à montrer l’image d’un homme fort à travers le personnage de Nouh, affirme Souissi :« Il apparaît clairement que la série normalise la violence perpétrée par Nouh sur Rahma (jouée par Rahma Ben Aissa.) Ainsi lorsqu’il remarque la présence de drogue dans son sac, il l’agresse au lieu de lui donner des conseils ou de chercher à comprendre pourquoi elle en possède, tout en sachant que son violeur la fait chanter pour qu’elle se livre au trafic de drogue. »

D’autre part, parmi les nombreux thèmes que cette série tente d’aborder, la question de la congélation des ovocytes par les femmes célibataires n’est pas clairement traitée. Elle est abordée de manière superficielle lorsque la directrice de l’école, Laila (jouée par Naima El Jeni), exprime son désir de concevoir en ayant recours à des ovocytes congelés, alors que la législation tunisienne n’autorise pas les femmes célibataires à congeler leurs ovocytes, sauf dans des cas spécifiques, tels que le traitement de maladies cancéreuses.

Malgré les erreurs juridiques et un traitement dans l’ensemble superficiel des thèmes qui y sont abordés, Fallujah reste une tentative d’interroger la dimension sociale de la domination patriarcale qui génère discrimination et harcèlement sexuels.