Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)

Les conditions de vie des Ivoiriennes sont marquées par des pratiques discriminatoires, une déshumanisation, des violences de genre et également une situation de sans-papiers qui favorise encore plus leur exploitation.

Lydie, 47 ans, originaire de la campagne ivoirienne, un fils et trois neveux dont elle a la charge est arrivée en Tunisie en 2018. A Abidjan, elle travaillait dans un magasin pour l’équivalent de 250 DT mensuels /74 euros/. Un jour, elle est interpellée par un des meilleurs clients de son patron : « C’est lui qui m’a parlé de la Tunisie en m’assurant que là-bas je serais payée pour les mêmes taches pas moins de 500 Francs CFA, soit 3 mille dinars 500 par mois / 1 200 euros/. Le client se charge des frais du voyage, billet d’avion et réservation dans un hôtel, et me demande de prendre avec moi 500 Francs CFA pour les remettre à un frère ivoirien, qui m’accueillera à Tunis et m’installera dans mon nouveau travail. Mais contrairement à notre accord, l’intermédiaire correspondant ivoirien, à qui j’ai donné la somme convenue dès mon arrivée, m’a ramené dans une famille à Jendouba, où j’ai dû faire le ménage sept jours sur sept pendant 5 mois sans recevoir un sou. Je dormais dans le garage et je ne mangeais pas à ma faim. Mon passeport a été confisqué par la famille et je n’avais pas le droit de quitter le domicile ».

Victime de la traite, qui sévit depuis près de huit ans entre la Côte d’Ivoire et la Tunisie, géré par un réseau mafieux constitué particulièrement d’Ivoiriens et de Tunisiens, Lydie va comprendre un mois après son recrutement dans cette famille originaire d’une petite ville au Nord-ouest du pays, qu’elle a subi une double arnaque. Notamment lorsque la maitresse de maison lui annonce qu’elle travaille chez elle « sous contrat ». Sa nouvelle patronne lui explique avoir déjà payé l’intermédiaire, qui lui avait promis voilà quelques mois une domestique ivoirienne et que dès la fin de son contrat, elle pourra recevoir un vrai salaire. Le choc, la colère et le désespoir de Lydie sont grands ! Lydie ignorait tout de ce qui l’attendait en Tunisie.

Le calvaire d’une vie sous contrat

« Je pleurais tout le temps, car je travaillais sans répit et la dame était très sévère avec moi. Mais je me suis dit : « Je vais attraper mon cœur et accepter ma situation, le temps de récupérer mon passeport et de me libérer. En plus je me sentais au bout du monde ne connaissant pas le pays et n’ayant personne à qui confier mon calvaire », se rappelle Lydie.

L’histoire de Noémie, 36 ans, ivoirienne, mère de trois enfants confiés à sa sœur et débarquée en Tunisie en mai 2022 ressemble beaucoup à celle de Lydie. Rencontre fortuite avec un compatriote, membre de ces marchands de chimères, qui vantera la Tunisie comme un pays florissant, à partir duquel l’accès aux côtes italiennes est des plus aisés. Il esquissera pour elle un projet de départ clandestin vers l’Europe après quelques mois de transit en Tunisie, où elle ramassera, grâce à l’entremise d’un ami tunisien, le prix de sa traversée en s’occupant du ménage d’une dame sans enfants. Après avoir remboursé l’intermédiaire tunisien, qui l’accueillera à l’aéroport de Tunis, celui-ci, profitant de son ignorance des taux de change, convertira son argent de poche, 500 francs CFA, toutes ses économies, contre 100 DT /30 euros/. Avant de partir sans laisser d’adresse, l’homme va l’emmener chez une famille habitant dans le quartier cossu d’Ennasr, dans la banlieue résidentielle de Tunis. Elle subira pendant quatre mois toutes les contraintes d’une vie domestique « sous contrat » : séquestration, confiscation du passeport et travail non-stop, dont elle ne soutirera aucun avantage financier.

« L’intermédiaire m’a dit que j’avais encore des dettes à payer quant à mes frais de voyage, alors, il a négocié avec mes patrons pour recevoir la totalité de mes émoluments de ma période de contrat, à savoir 2. 500 DT /740 euros/. Le travail était pénible chez cette famille de quatre personnes. Je devais à côté du ménage, faire les courses, le jardinage et m’occuper de leur vieux père, infirme. Le soir, il criait lorsqu’il tombait de son lit et je devais le remettre en place. Il me réveillait à toute heure de la nuit. Cela m’épuisait. J’ai attrapé une sciatique après l’expiration de mon contrat, mais la maitresse de maison a refusé de me faire soigner ou de m’accorder quelques jours de repos. Elle m’a asséné : « Si tu es malade, tu quittes. On ne t’a pas engagée pour que tu gardes le lit ! ». Je n’en pouvais plus, j’ai récupéré mon passeport et je suis partie ».

Les violences au sein du travail relatées par les femmes d’origine subsaharienne sont multiples : violence physique, accusation de vol, privations, menaces, harcèlement sexuel, attouchements, harcèlement moral…

Des récits, tels ceux de Lydie et de Noémie, sont très nombreux. Certains sont encore même bien plus durs à entendre. Sally, 27 ans, a dû subir le patriarche de la famille nombreuse chez qui elle travaillait, qui avait pris l’habitude à chaque fois qu’elle s’enfermait dans la cuisine de venir se frotter contre ses fesses. Ses protestations n’ayant rien donné, elle a dû se faire filmer pour prouver à ses patrons qu’elle disait vrai. Natacha, 36 ans, n’avait pas droit au gel-désinfectant pendant la période du Covid, sa patronne, par ailleurs, la forçait d’abuser de l’eau de Javel à mains nues et à nettoyer le sol avec ce produit sans porter de sandales. Résultat : des doigts abimés et des problèmes respiratoires*. Marie, 29 ans, a perdu son bébé de trois mois, voilà un peu moins d’un an, car confié à une garderie ivoirienne clandestine pendant la journée, il n’a pas survécu à la négligence ambiante. Déprimée, Marie vit aujourd’hui grâce à la solidarité communautaire…

Cependant, les comportements des patron.n.e.s diffèrent selon les cas. Christelle, 40 ans, maman de trois enfants, arrivée en Tunisie en 2018, a eu la chance de tomber sur une dame humaine et compréhensive. « Même si je travaillais sous contrat, elle n’hésitait pas à me donner de l’argent et me laisser sortir à mon aise pour fréquenter le salon de coiffure à côté de chez elle. J’allais y pratiquer ma passion, la coiffure et l’esthétique ».

Trafic humain : historique de la filière

La filière de la traite des Ivoiriennes a commencé vers 2014, deux années après la suppression du visa entre la Tunisie et la Cote d’Ivoire. La première contrée du « Printemps arabe » avait pris cette initiative pour avoir enregistré l’implantation de plusieurs entreprises tunisiennes, dans les secteurs des grands travaux, du commerce international et de la restauration dans ce pays d’Afrique noire. A l’origine, L’intention de la Tunisie était donc de faciliter la circulation des promoteurs locaux vers le Continent sub-saharien.

Mais voilà que des réseaux de traite humaine se sont rapidement montés des deux côtés de l’Afrique. Un business à la fois véreux et juteux va profiter d’une part des troubles politiques qu’a connus la Cote d’Ivoire entre 2010 et 2011, l’inflation galopante de son économie, les très faibles salaires de sa main d’œuvre, et le chômage endémique de sa jeunesse poussée pour toutes ces raisons au départ. Il s’immiscera d’autre part dans une autre brèche : Celle d’un contexte tunisien, où le métier de femme de ménage est dévalorisé socialement, et a du mal à recruter depuis les deux dernières décennies. En particulier lorsqu’il s’agit de « bonnes couchantes », à savoir celles, qui résident dans la maison de leurs employeurs et partagent leur intimité. Mises à leur service 24 heures sur 24, elles peuvent, dans certains cas, prendre congé une fois par semaine. Pourtant la demande restait grande pour les deux catégories d’aides ménagères : les « couchantes » et les « monter descendre », selon l’appellation des Ivoiriennes pour qualifier les femmes qui repartent après la fin de leur travail en fin d’après-midi pour revenir le lendemain matin. Genré dès l’origine, ce travail s’est racialisé petit à petit en Tunisie en tirant avantage (notamment pour la rémunération, qui dépasse rarement les 750 DT/ 220 euros) de la vulnérabilité des subsahariennes pour la plupart en situation irrégulière en Tunisie à cause des restrictions législatives concernant le séjour et le travail des étrangères et des étrangers.

Un continuum de violences

Selon l’enquête nationale sur la migration internationale publiée en 2021, la totalité de la population étrangère vivant en Tunisie équivaut à 59 000 individus (0,49% de l’ensemble de la population tunisienne). L’enquête relève que la communauté immigrée originaire des pays d’Afrique hors Maghreb (Cote d’Ivoire, Guinée et Mali) est celle ayant enregistré la plus forte croissance ces dernières années : son effectif estimé passant de 7 200 personnes en 2014 à 21 466 au moment de l’enquête. La communauté ivoirienne vient en tête, représentant près de 70 % des subsahariens entrés en Tunisie. D’après une étude intitulée : « Parcours de vie de femmes migrantes en Tunisie », réalisée par Tunisie Terre d’Asile en 2020, les femmes migrantes victimes de traite accueillies par la permanence de l’Association sont majoritairement de nationalité ivoiriennes (79%). Elles y déclarent être venues en Tunisie pour chercher des opportunités d’emploi ou parce qu’elles ont trouvé préalablement un travail dans ce pays.

« Cette forme de traite, demeure une source de violences multiples imbriquées les unes dans les autres. Dès le recrutement dans le pays d’origine jusqu’à la fin dudit « contrat », les femmes souffrent de la violence économique assimilable à de l’esclavage moderne. Les violences au sein du travail relatées par les femmes d’origine subsaharienne sont multiples : violence physique, accusation de vol, privations, menaces, harcèlement sexuel, attouchements, harcèlement moral… », fait remarquer Marta Luceno Moreno, chercheuse à l’Association Beity. Cette dernière a entre autres réalisé, en 2021, une étude qualitative sur « Les violences faites aux femmes et aux filles migrantes en Tunisie ».

Les « sans-papiers » de la Tunisie

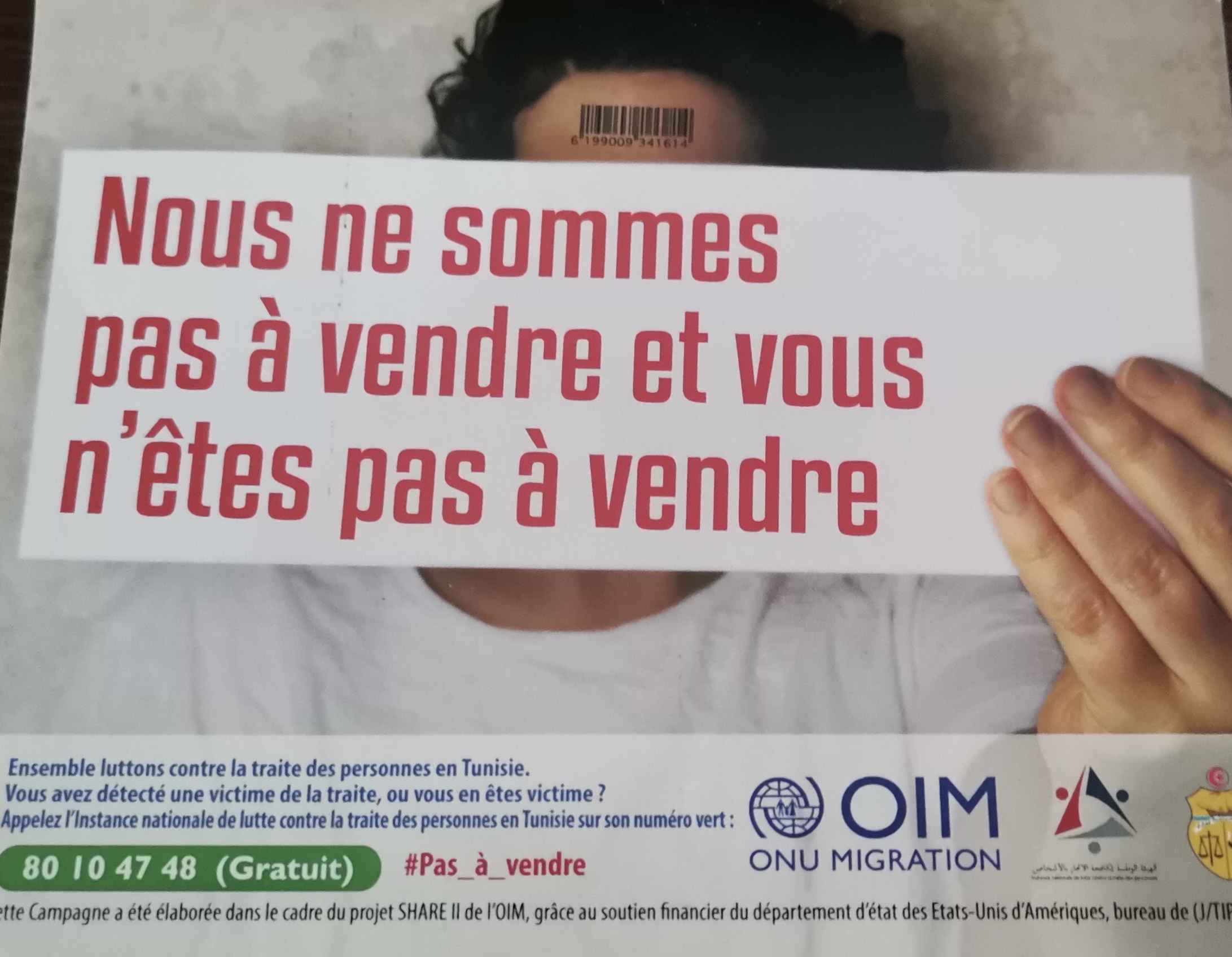

Si ces migrantes victimes de violences ne portent pas plainte alors que la Loi organique de 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes, les protège et sanctionne leurs agresseurs, et tandis qu’une Instance Nationale de Lutte contre la Traite a été mise en place en 2017 (aux ressources certes limitées ) pour leur procurer une aide judiciaire et les diriger vers des associations amies des étrangères et étrangers, c’est parce que la majorité d’entre elles évoluent dans une situation administrative irrégulière. Une existence, qui accroit leur fragilité et leur précarité tout en garantissant l’impunité de toute la chaine d’individus les ayant escroqués, abusés, exploités et maltraités.

Entrées en Tunisie avec un visa touristique de trois mois, elles doivent par la suite disposer d’une carte de séjour. Or, le caractère restrictif du cadre légal national tunisien régissant l’emploi des étranger.e.s et l’absence de loi sur l’asile rendent la carte de séjour quasi impossible à obtenir pour les migrantes car elles ont besoin pour engager la procédure d’un contrat de travail ainsi que d’une autorisation de travail soumise aux règles de priorité des travailleurs tunisiens. « Le recrutement d’étrangers ne peut être effectué lorsqu’il existe des compétences tunisiennes dans les spécialités concernées par le recrutement », préconise la loi de l’année 1968. En l’absence de ce document, les migrant.e.s doivent payer des pénalités de dépassement de séjour, 20DT (7 euros) par semaine. Les pénalités s’accumulant et pouvant atteindre plusieurs milliers de dinars, les migrant.e.s (les hommes ivoiriens , travaillent dans le secteur informel dédié aux chantiers du bâtiment, vivent dans des conditions aussi discriminatoires. Ils sont sous rémunérés par rapport aux Tunisiens) se trouvent généralement dans l’impossibilité de payer leur dû. Même si les pénalités ont été plafonnées en 2017 à 3 000 DT /900 euros/. Ce statut de « sans papiers », en plus de les maintenir dans les métiers les plus informels et subalternes et de leur interdire l’accès au système de santé public et à l’insertion scolaire de leurs enfants, peut entrainer leur expulsion manu militari, et les empêche pendant des années de revenir chez elles voir leurs enfants, les poussant ainsi vers la « harga », la traversée clandestine de la Méditerranée. Ou vers une méfiance et des stratégies de l’effacement et de l’évitement toujours recommencées.

Le nombre d’entrées irrégulières dans l’UE à travers la Tunisie a connu entre le mois de mars et mai 2023 des pics jamais enregistrés auparavant : 1100 % par rapport à l’année passée, d’après les chiffres de l’Agence européenne Frontex

Des existences à l’ombre des regards

Noémie sort rarement le dimanche, son jour de congé, par peur d’être contrôlée par la police. Sa sociabilité est au point zéro : « Pourquoi se faire des ami.e.s si on ne peut pas se voir ? Se rencontrer dans un café ? Ou se promener ? Pourquoi se faire des ami.e.s, si la rue nous est risquée, quasi interdite ? », s’interroge-t-elle. Alors, la jeune femme, arrivée ici il y a un peu plus d’une année, réduit au maximum ses contacts avec les autres, elle se fait discrète, silencieuse, réservée. Invisible !

Elle ne connait pas le réseau associatif, qui peut lui venir en aide en cas de maladie grave. Ni les « ganda », ces cafés-restaurants clandestins gérés et animés par des ivoiriens, où on mange des plats locaux, fête mariages, fiançailles et anniversaires à l’abri de toute présence tunisienne, ni les cercles de solidarité communautaire, ni les messes du dimanche célébrées par des pasteurs subsahariens dans des espaces communautaires. Toute une vie occulte, secrète et souterraine à l’ombre d’une ville hostile, raciste et misogyne, qui déshumanise et sexualise à outrance les Africaines noires de peau… Aujourd’hui recrutée chez « des gens bien, qui me traitent avec respect et me payent convenablement », assure Noémie, elle ne fait que travailler pour subvenir aux besoins de ses trois enfants, leur faisant parvenir de l’argent à travers le « circuit ivoirien ». Ce système parallèle des échanges coûte bien moins cher que d’envoyer des euros à travers Western Union, Noémie s’arrangeant pour donner de l’argent à des étudiant.e.s ivoiriens.e.s en Tunisie, dont les parents se chargent à leur tour de procurer à sa sœur 100 à 200 Francs CFA mensuels.

Combien fut grande la déception de Noémie, lorsque, l’hiver dernier, malgré une existence en retrait du mouvement et des bruits du monde, elle vécut l’une des plus grosses frayeurs de sa vie, au moment où ses voisins ont essayé de la sortir de force de chez elle après l’avoir insultée et priée de « dégager ».

Privés d’emplois et expulsés de leurs logements

C’était le 23 février 2023, deux jours suivant les déclarations polémiques du président tunisien Kaies Saied lors du Conseil national de sécurité consacré aux « mesures urgentes » pour juguler la « présence d’un grand nombre de migrants illégaux originaires d’Afrique subsaharienne ». Le communiqué publié sur la page Facebook de la présidence de la République le 21 février avançait une version tunisienne de la théorie du « grand remplacement » : dans le cadre d’« un plan criminel préparé depuis le début de ce siècle », y lisait-on. « Certaines parties ont reçu de grandes sommes d’argent depuis 2011 pour l’établissement des immigrants irréguliers subsahariens en Tunisie » afin « de réduire la Tunisie à sa dimension africaine et de la dépouiller de son appartenance arabe et islamique », ajoute le communiqué.

La garde nationale annonce de son côté, le lendemain des propos présidentiels, « une campagne d’arrestations contre les Tunisiens qui hébergent ou emploient des migrants en situation irrégulière ». Les jours suivants, des centaines, voire des milliers, de Subsahariens ont été privés de leurs emplois, expulsés de leur logement par leur propriétaire, souvent en pleine nuit, sans préavis, sans pouvoir rien emporter ni a fortiori récupérer leur caution. Devenus pour ceux qui croient au discours populiste de Kaies Saied les bouc-émissaires d’une profonde crise économique, les migrant.es ont subi une déferlante de violences partout où ils/elles se trouvaient, dans les bus, le métro, la rue…

La rage de vaincre

Barricadée chez elle pendant dix jours, Naomie n’a pu survivre que grâce à la sollicitude de sa patronne, qui lui a apporté alors un soutien inconditionnel, en la ravitaillant régulièrement. D’autres n’ont pas eu cette chance : « Je recevais jusqu’à 30 appels au secours quotidiens lancés par des subsahariens.e.s. A l’Association Beity, nous avons ouvert une cellule d’urgence au sein de notre unité de jour, se rappelle Marta Luceno Moreno. Nous avons constitué et coordonné, avec plusieurs associations féministes et humanitaires, un pôle de prise en charge des victimes de la vindicte populaire. Les besoins concernaient l’aide médicale, l’hébergement pour ceux expulsés de leurs maisons, l’aide économique pour payer leurs logements et leurs factures pour ceux qui n’ont pas pu aller travailler pendant cette crise. Notre centre d’hébergement avait très vite affiché complet. Les hôtels avec lesquels on travaille d’habitude pour héberger les femmes victimes de violences ont reçu l’ordre de ne pas ouvrir leurs portes aux migrantes.»

Résultat : le nombre d’entrées irrégulières dans l’UE à travers la Tunisie a connu entre le mois de mars et mai 2023 des pics jamais enregistrés auparavant : 1100 % par rapport à l’année passée, d’après les chiffres de l’Agence européenne Frontex !

Après les déclarations du Président, Lydie et Christelle, qui à l’issue de la messe du dimanche ont noué des liens d’amitié il y a trois années, n’ont pas voulu être rapatriées par leur Ambassade en Côte d’Ivoire, comme beaucoup de leurs compatriotes. Ni traverser la Méditerranée à bord de petites embarcations de fortune en métal surchargées, fabriquées par les passeurs en une journée. Elles ont choisi de rester et de résister. La rage de vaincre les situations les plus improbables les anime toutes les deux. Leur objectif : se former en Tunisie dans la pâtisserie française pour Lydie et dans l’esthétique pour Christelle.

« Notre projet de vie consiste à rentrer, dans deux ou trois années, en Côte d’Ivoire pour retrouver nos familles. Nos économies nous aideront à ouvrir à l’une une pâtisserie et à l’autre un salon d’esthétique. A travers le réseau associatif tunisien proche des migrant.e.s, nous avons identifié des formations gratuites que nous comptons bientôt démarrer ! », s’exclament, un grand sourire aux lèvres, les deux femmes d’une seule voix.

Les yeux brillant d’une constellation d’étoiles, l’acharnement pour survivre aux plus improbables des itinéraires de vie, semble être leur destin. Elles en font une force éternellement recommencée.

Chère Asma,

Nous vous remercions sincèrement pour votre commentaire et votre intérêt pour notre article. Nous comprenons parfaitement votre désir d'entrer en contact avec Mme Olfa Benhassine et d'échanger avec elle au sujet de ses recherches. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir directement son adresse e-mail. Cependant, nous serions heureuses de vous aider à entrer en contact avec elle. Nous vous suggérons de nous envoyer un e-mail à notre adresse contact@medfeminiswiya.net

Nous prendrons ensuite les mesures nécessaires pour vous mettre en relation avec elle et vous communiquerons ses coordonnées ou faciliterons la communication entre vous.

Merci encore pour votre commentaire

Medfeminiswiya