Cette publication est également disponible en : VO

Dans la luxuriante bande de terre, nichée entre les eaux chaudes de la mer d'Arabie et les chaînes montagneuses du Ghati occidental, autrefois nommée « côte des épices » et qui est aujourd'hui l’État du Kerala, un ancien système d'héritage matrilinéaire fut en vigueur jusque dans les années 1970 : le « Marumakkathayam ». Ce terme signifie en malayalam « enfants de la sœur », car c’est l'oncle maternel qui transmettait les biens et les propriétés familiales à ses neveux, plutôt qu'à ses propres enfants. Ainsi, le clan réuni par la lignée féminine prenait le nom de “taravad” (maison familiale).

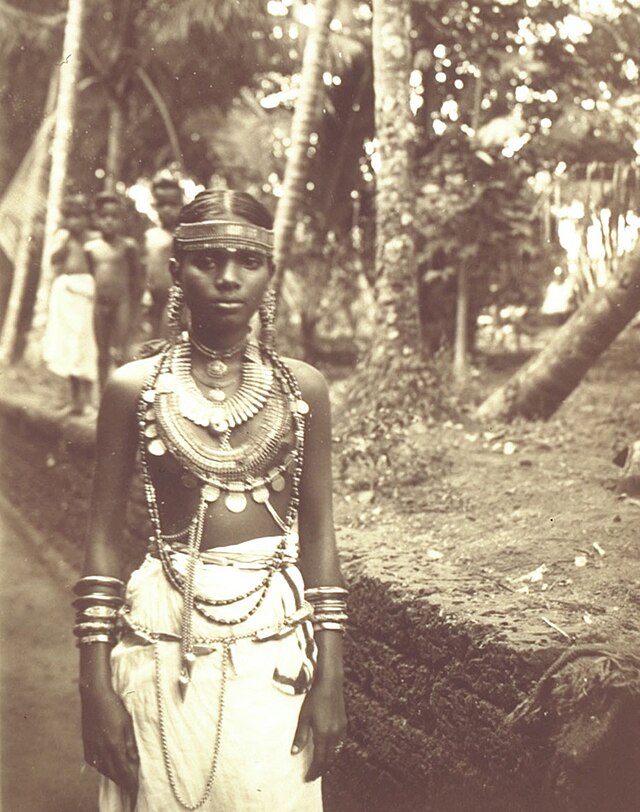

Adhéraient à ce système les brahmanes Nambudiri, les Ezhavas, les musulmans Mappila, mais surtout l'ethnie Nayar de la région de Malabar, au nord du Kerala. Les hommes de cette prestigieuse caste de guerriers-nobles se consacraient à un entraînement militaire intense dès l'âge de huit ans et n'étaient pas autorisés à s'occuper de leur famille, ni même de questions économiques et patrimoniales. Par conséquent, le patrimoine immobilier et les biens étaient gérés par les femmes, également responsables de l'éducation des enfants.

« Mais d'autres théories méritent d'être prises en compte, explique à Medfeminiswiya Lekha N. B., Maître assistante auprès du département de sociologie du Sree Narayana College de Thiruvananthapuram. La théorie militaire fait référence au conflit Chola-Chera du 11ème siècle, durant lequel les hommes Nayar, accaparés le plus souvent par la guerre, laissaient à leurs femmes la possibilité d’avoir des relations avec des brahmanes.

Ainsi, en raison de la polyandrie généralisée, il était plus facile d'établir la maternité que la paternité. C’est pourquoi les biens étaient transmis aux enfants des sœurs plutôt qu’à ceux de la lignée masculine. Cette pratique a non seulement simplifié l'héritage, mais a également permis d'éviter la division des biens en préservant le système taravad. »

La famille traditionnelle

Le noyau de la famille était constitué de la mère et de ses enfants, qui exerçaient des droits conjoints sur tous les biens communs, indivisibles. Un autre personnage central était l'oncle maternel, appelé karanavar, le chef de famille, à tous les effets, d’un clan élargi profondément patriarcal. Le lien entre frère et sœur prévalait sur celui entre mari et femme, notamment parce que le système d'union le plus répandu consistait en une relation consensuelle qui pouvait être rompue à tout moment par l'un ou par l'autre des partenaires.

Ce type de relation s'apparentait davantage à la cohabitation moderne qu'au mariage traditionnel. « Il ne s'agissait pas d'une véritable polyandrie, précise Lekha N. B., en fait ce type de relation permettait aux deux partenaires de s'affranchir des contraintes légales, et aux femmes d'avoir plusieurs compagnons. Ce genre de rapport avait des fins sexuelles et amoureuses plutôt que reproductives. Dans certains cas, les femmes pouvaient également utiliser ces relations pour obtenir des biens ou des faveurs de la part des brahmanes ».

En effet, ce système permettait une grande mobilité sociale, spécificité du contexte kéralais, et offrait aux Nayars une sécurité sociale et financière inimaginable dans un pays misogyne et sexiste comme l'Inde : elles restaient toute leur vie dans la maison où elles étaient nés, ne dépendaient pas financièrement de leurs partenaires dont elles pouvaient se séparer à tout moment sans que cela n’entraîne de conséquences ; leur identité était associée à une ancêtre. Même le veuvage ne constituait pas une menace, comme c’était en revanche le cas dans les autres communautés.

La fin d’une ère

Avec l'arrivée des Britanniques, les rôles assignés aux hommes et aux femmes dans la société ont radicalement changé : les critiques virulentes des souverains britanniques et des missionnaires chrétiens à l'égard des traditions locales, considérées comme primitives et immorales, ont imposé en quelques décennies le modèle du mariage monogame et ont conduit à la crise du système matrilinéaire, aboli en 1975. Les lois du jeune État indien imposèrent ainsi l'adoption de l'héritage patrilinéaire, et parmi les castes supérieures se répandit l'éducation occidentale, imprégnée à l'époque de valeurs victoriennes qui exigeaient des filles qu'elles deviennent de parfaites épouses, soumises et fidèles. La presse et la littérature ont largement contribué à ce changement progressif de paradigme.

Paradoxe de genre

Aujourd'hui encore, les femmes du Kerala sont souvent célébrées pour leur statut élevé, en témoigne l'impressionnant indice de développement de la condition féminine dans cet État. Selon Lekha N. B., ce statut privilégié par rapport au reste du pays peut être largement attribué à l'héritage matrilinéaire, qui accorda historiquement aux femmes des droits de propriété tout en exaltant leur rôle central dans les structures familiales. « Le Kerala peut s’enorgueillir d’un taux d'alphabétisation élevé chez les femmes, d’une faible mortalité infantile, d'un meilleur accès à l'éducation et à la santé », explique-t-elle.

Toutefois, dans son récent e-book intitulé Unveiling the Gender Paradox Dynamics of Power, Sexuality and Property in Kerala, Lekha N.B. montre que la réalité est bien différente de l’image populaire plutôt édulcorée : « Le taux de participation des femmes à la vie active, au Kerala, reste l'un des plus faibles de l'Inde et les femmes sont nettement sous-représentées dans les assemblées législatives de l'État et au Parlement, et ce malgré le niveau élevé de l'instruction et de l'indice de développement humain (IDH). »

L'état de la santé mentale des femmes est également une autre source de préoccupation croissante. En effet, le Kerala se classe au premier rang des États indiens pour la violence faite aux femmes. Ce paradoxe de genre peut sans aucun doute être attribué à l'impact de la modernité coloniale, qui a renforcé les normes du mariage autour de la figure de l'homme : « Ce changement a érodé l'autonomie des femmes en les plaçant dans un cadre patriarcal plus rigide », conclut Lekha N.B.

Article vraiment très interessant ! Merci 🙏🏽

Une remarque cependant: la statistique sur les violences élevées à l’encontre des femmes par rapport au reste de l’Inde serait dû au fait que les Keralais ont suffisamment confiance en leur police pour porter plainte, au contraire de nombreux autres états où les habitants ne prennent pas la peine de se déplacer. C’est pourquoi ce chiffre est élevé. L’absence de réelles statistiques ailleurs renforce l’idée que les violences seraient plus importantes au Kerala alors que ce n’est probablement pas le cas.