Cette publication est également disponible en : English (Anglais)

L’exclusion des femmes de la sphère publique est un phénomène ancien et profondément enraciné que des stéréotypes et des préjugés socio-culturels aussi dangereux que trompeurs ont renforcé au fil des siècles, et qui reste de nos jours très répandu. À en croire ces lieux communs, celles qui appartiennent au genre féminin ne seraient adaptées qu’à l’exécution de tâches domestiques, étant « par nature » les gardiennes du foyer, dociles et soumises, et elles seraient vouées à la prise en charge aimante de la famille et des enfants dans un cadre privé, intime et caché.

Accusées d’être viscérales, instinctives, utérines, imprévisibles, peu intelligentes et dépourvues de raison, les femmes ont été éloignées pendant des siècles des affaires publiques considérées comme les plus importantes et, à ce titre, confiées exclusivement aux hommes.

L’historienne Gerda Lerner a montré comment cette dichotomie entre sphère publique et sphère privée était une construction sociale, qui existe depuis l’origine du patriarcat. Cette construction légitime en effet la domination des hommes sur les femmes, les « grandes absentes » des sociétés compétitives, verticales et sexistes dans lesquelles nous vivons.

La scission entre physis et nomos, nature et culture, a fait que dans le monde grec, les hommes étaient les seuls à s’occuper des affaires de la polis, et que les figures féminines puissantes, sages et mystérieuses, comme Cassandre, Médée, Circée et Antigone, en étaient éloignées, accusées de folie ou décrites comme dangereuses et violentes.

L’art et la littérature médiévales ont idéalisé le « beau sexe » aux « tonalités pastel », tout en le reléguant dans des châteaux isolés derrière leurs hautes murailles.

Bien que sur le plan réglementaire, la parité soit aujourd’hui garantie et protégée, de nombreuses femmes sont encore victimes de fortes discriminations, qu’elles ont souvent intériorisées inconsciemment, comme l’explique dans un entretien la philosophe Maura Gancitano.

Certaines d’entre elles croient vraiment ne pouvoir se réaliser qu’en tant qu’épouses, que filles et mères, ou en prenant soin de leur corps, obsédées qu’elles sont par ce que Naomi Wolf définit comme « le mythe de la beauté » créé par les médias.

Dans la majorité des cas, cependant, le gender gap est le fruit de contextes socio-culturels qui restent fortement misogynes et machistes, et que l’usage non inclusif ou explicitement discriminatoire du langage vient légitimer et renforcer.

Le cas italien

Une étude menée par la coopérative sociale Azalea montre qu’en Italie, dans les couples avec enfants dont les deux partenaires travaillent, le temps consacré à la famille dans les 24 heures que compte une journée retombe à 22% sur les femmes et à 9% sur les hommes. Dans les 14 millions de cas pris en considération, le congé parental est beaucoup plus utilisé par les mères (89%) que par les pères (11%).

D’après les données de l’Istat [Institut national de statistiques italien, n.d.t.], dans la tranche 15-64 ans de la population italienne, seules 50,1% des femmes travaillent, soit 33 sur 100 dans le Sud, 64 sur 100 dans le Nord et 57 sur 100 au centre. Dans 19,5% des cas, il s’agit d’un travail à temps partiel non choisi, c’est-à-dire dicté par la nécessité pour ces femmes de s’occuper de leurs proches, par le manque de services publics ou par l’entreprise elle-même. Le déséquilibre s’est encore accru avec la pandémie : en 2020, en Italie, 98% des femmes ont perdu leur travail, contre 2% des hommes.

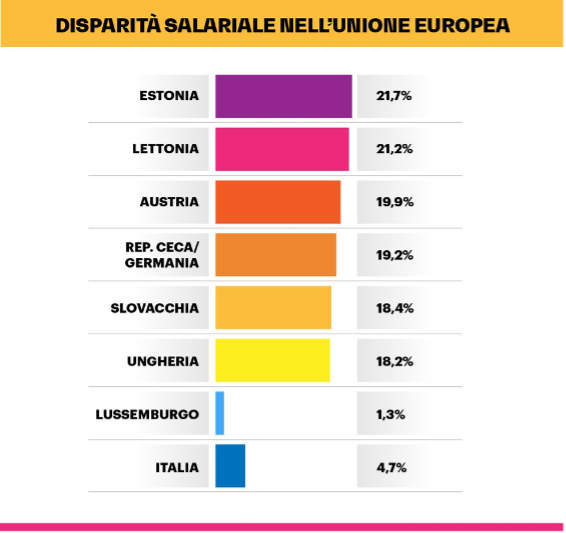

Dans une enquête réalisée en 2019, l’Eurostat montrait qu’à égalité de compétences, une femme gagne en Italie 4,2% de moins qu’un homme, et que les femmes subissent souvent une rétrogradation après leur congé maternité. Environ 30% de l’écart salarial est lié à la surreprésentation des femmes dans des secteurs à faibles revenus : seuls 28% des postes de direction dans les entreprises privées leur sont en effet confiés, et dans les organismes publics, le chiffre tombe à 19,1% pour les rôles au sommet de l’État.

Dans quel « genre » de ville vivons-nous ?

Il serait important également de commencer à se demander : à qui sont intitulées les rues, les places, les statues, les parcs, les monuments, les arrêts de métro, les bâtiments publics dans nos espaces urbains ?

Quel type de message ces choix véhiculent-ils ?

Et les services existants facilitent-ils réellement la vie des citoyennes?

« Quand les planificateurs ne tiennent pas compte du genre, les espaces publics deviennent par défaut des espaces masculins”, écrit Caroline Criado-Perez dans Sex&the City, un vaste projet de recherche qui enquête sur les exigences des femmes dans les espaces publics, afin de les reconfigurer dans une perspective plus neutre, transversale et inclusive.

Les politiques urbaines qui tiennent compte du genre existent depuis des décennies à Vienne, à Paris et à Stockholm, alors qu’en Italie elles commencent tout juste à se diffuser. Des études récentes ont confirmé que dans nombre de nos villes, les crèches sont encore rarissimes, les toilettes inexistants ou inutilisables, l’éclairage public est insuffisant et le manque de centres de lutte contre la violence limite le nombre de lieux par lesquels une femme peut passer seule sans se sentir en danger.

Les citoyens et les citoyennes ont donc une expérience complètement différente de l’espace public, et les secondes subissent des désagréments plus importants surtout du point de vue de la mobilité, inadaptée à leur manière de se déplacer, plus locale et plus fragmentée, à cause de leurs obligations professionnelles et du travail de care.

La peur et le risque concret d’être victimes d’abus et de violences dans certains quartiers perçus comme peu sûrs pousse de nombreuses femmes à auto-limiter leur usage des zones situées en extérieur, et à passer plus de temps chez elles que leurs concitoyens hommes. Rachel Hewitt a récemment écrit sur Twitter que « la carte des mouvements quotidiens pour les jeunes filles de 14 ans correspond aux 2/5e de la carte de leurs mouvements à l’âge de 11 ans, et au tiers de la carte des mouvements des garçons de leur âge. »

Il est absolument nécessaire, par conséquent, de repenser et de transformer l’espace public pour le rendre véritablement paritaire et partagé, et les femmes doivent participer activement à ce processus. Les stéréotypes absurdes qui ont conduit jusqu’à présent à les exclure et les pénaliser doivent être identifiés, combattus et ridiculisés afin de démasquer leur prétention infantile à être d’une incontestable véracité.

Assurément, les sources d’inspiration ne manquent guère, à commencer par Marie Curie, première femme à avoir reçu le prix Nobel, en 1903, et première personne à avoir obtenu un second prix Nobel, en 1911. On dit que lors d’un congrès scientifique international, quelqu’un lui demanda : « Madame Curie, qu’est-ce que ça fait de vivre aux côtés d’un génie ? » et qu’elle répondit : « Je ne sais pas, demandez à mon mari ! ».