Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)

For Sama (À ma petite Sama) est « un voyage intime et épique dans l'expérience féminine de la guerre » qui relate les premiers mois dramatiques du siège d'Alep. La jeune étudiante en économie Waad court filmer les premières protestations universitaires, les manifestations pacifiques dans les rues et sur les places, les sit-in bondés devant les universités.

Nous sommes en mars 2011 et le même vent d’insurrection, qui a déjà parcouru la Tunisie et l'Égypte, souffle sur la ville. La population espère changer un pays asphyxié par des décennies de dictature en réclamant enfin des droits et la liberté. Mais le mouvement est brutalement réprimé : les premiers cadavres sont repêchés et les attaques contre des civils non armés s'intensifient de jour en jour.

Un groupe de jeunes militants a installé un hôpital civil dans un bâtiment abandonné à l'est d'Alep. Leur coordination est assurée par le meilleur ami de Waad, Hamza Al Kateb, un jeune médecin qui, sous les bombes, lui demande de l'épouser et deviendra le père de leur petite Sama.

Le film est un long message vidéo qui lui est dédié dans lequel la jeune mère tente d'expliquer pourquoi elle a décidé de résister et de documenter aux côtés de son mari les milliers de victimes des bombardements. La journaliste citoyenne mélange différents langages, alternant le reportage de guerre pour dénoncer la violence du gouvernement syrien et de l'armée russe, son alliée, et des monologues plus intimes sur les douleurs et les peurs qui l'habitent.

Elle se demande, par exemple, s'il est juste de donner naissance à sa fille dans cet enfer, en risquant qu'elle meure sous les décombres au lieu de la confier à ses grands-parents qui ont fui le pays pour se réfugier en Turquie. « Quand j'ai commencé à travailler avec Edwards Watts, je ne voulais pas censurer ou éliminer quoi que ce soit de l'horreur dont j'avais été témoin. Mais je me suis alors rendue compte que j'avais été trop loin dans les ténèbres.

Nous avons donc fait coexister la cruauté aux côtés de Sama, explique la réalisatrice. La vie, la tendresse. Toutes les mères qui se trouvent dans une zone de guerre vivent un énorme conflit entre ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire. Tantôt j'étais poussé par ma foi dans la révolution syrienne, tantôt j'étais tourmenté par elle. »

Mais Sama, qui signifie « ciel » en arabe, ne semble pas particulièrement effrayé et devient rapidement un symbole de vie et d'espoir pour le personnel du seul hôpital qui a survécu aux incessants raids aériens sur la partie de la ville tenue par les rebelles.

Afraa Hashem -enseignante, activiste et co-protagoniste du film- s'est exprimée lors de la projection à Catane, en direct de la Turquie. « J'ai été contrainte de quitter Alep en 2013 avec mon mari et mes trois enfants, mais je continue à me battre pour les droits de ma terre.» Elle y dirigeait cinq écoles qui offraient une éducation, un abri et un soutien à environ 300 enfants*. « Waad voulait faire un reportage sur mon travail, en tant que femme et militante, et a commencé à filmer mes cours, les repas que nous distribuions en classe, les moments intimes à la maison. Nous sommes devenus rapidement amis : pendant le siège, nous avons tout partagé, unis par notre lutte commune pour la dignité, la liberté et la justice. »

Afraa était fréquemment interviewée par des journalistes de la presse internationale qui lui demandaient souvent pourquoi elle insistait pour rester avec sa famille dans un contexte aussi traumatisant et dangereux. « C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait ce film : expliquer notre choix, qui a été critiqué bien des fois pour les risques qu'il comportait. Le sens des responsabilités nous a fait rester toutes les deux aussi longtemps que possible : nous n'aurions pas pu faire autrement.»

Waad et Afraa vivent et travaillent aujourd'hui à Londres avec leur famille, mais continuent de dénoncer une guerre qui se poursuit sans relâche dans un contexte de désintérêt généralisé de la part des grands médias et de l'opinion publique internationale.

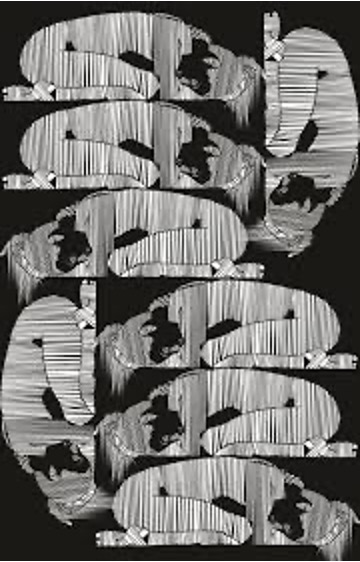

Autre film, scandé lui aussi par l’horreur de la violence répressive du régime d’Assad : dans « I was there », Sam Beiruty et Ameenah Sawwan racontent l'histoire de deux femmes qui ont survécu à la violence des unités de sécurité maximale de Damas. Leurs témoignages directs sont entrecoupés d’interviews de militants et d’images d’animation en noir et blanc sur leurs souvenirs de torture et les conditions inhumaines dans lesquelles elles ont vécu pendant des mois, sans aucun contact avec le monde extérieur. Avec courage et dignité, les deux protagonistes évoquent le bruit constant des bombes, les menaces vulgaires des gardes, l'humiliation constante et les abus physiques et psychologiques qu'elles ont subis dès la première inspection, appelée sarcastiquement « Welcome party ».

Dans des cellules surpeuplées, explique l'une d'elles, elles pouvaient être parfois jusqu’à 30 femmes, certaines enceintes, d'autres accompagnées d'enfants, même très jeunes. Beaucoup étaient terrifiés lorsque leurs mères étaient emmenées pour être interrogées. « Dans des situations comme celles-ci, l'histoire d'une seule personne devient l'histoire de toutes, dit-elle avec émotion, avant d'ajouter : sur les murs, j'ai écrit mon nom et lu de nombreux messages de celles qui étaient là avant moi. Parfois, survivre est douloureux. Je me demande souvent pourquoi j'ai réussi à m’en tirer tandis que d’autres non ? »

Des chants silencieux et quelques gouttes de thé le matin étaient leurs seules distractions pour faire face au désespoir, à la solitude et à la barbarie dans un contexte où la violence sexuelle est extrêmement répandue et souvent utilisée pour envoyer des messages d'intimidation aux proches. « C'est l'une des tortures les plus cruelles qui soient car elle relève de l’intime. Nous pourrions peut-être nous sentir plus fortes si nous en parlions, mais ce qui se passe au contraire, c'est une sorte d'effondrement où se loge la culpabilité d'avoir laissé faire », confie l'autre protagoniste dans un filet de voix.

« Des 90 % de détenu.e.s en Syrie, nous ne savons plus rien. La plupart du temps, les membres de leur famille perdent définitivement leur trace », explique la militante des droits de l'homme Ameenah Sawwan, journaliste et réalisatrice aux côtés de son partenaire Sam Beiruty.

Aujourd'hui, assure-t-elle, les deux protagonistes du documentaire vivent à l'étranger : l'une travaille comme artiste d'art contemporain et l'autre milite dans le mouvement politique des femmes syriennes, elle est souvent invitée à des émissions de télévision et de radio. Comme des milliers d'autres réfugié.es politiques qui ont fui le conflit, elles continuent touste deux à sensibiliser l'opinion publique européenne à la situation dramatique d'un pays où 1,5 million de personnes sont encore emprisonnées.