Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)

Soixante-dix cas d'abus contre le droit des femmes à la santé et au bien-être ont été recensés et étudiés par la juriste Sara De Vido dans un livre intitulé « Violence against women's health in international law » publié, pour l'instant, uniquement en anglais (ed. Manchester University Press). C’est un excellent point de départ pour comprendre que la violence contre les femmes n'est pas seulement celle qui éclate au grand jour dans la rubrique « faits divers » de nos journaux, mais qu’il en existe d’autres comme celles souvent causées par les institutions médicales.

En utilisant le paradigme d'Hippocrate appliqué au droit international, Sara De Vido, qui enseigne à l'université Ca Foscari de Venise, élabore le concept « de violence contre la santé des femmes » qui, par rapport à la notion de « violence contre les femmes », questionne et unit deux dimensions de la violence : l’interpersonnelle et celle produite par les politiques de santé sur l'avortement, la contraception, la stérilisation forcée et la mauvaise maternité qui génèrent, ou créent, les conditions de la violence.

Une approche innovante qui a une pertinence immédiate en cette nouvelle et dramatique période de pandémie. En effet, de nombreux exemples, qualifiés par l'ouvrage de violence contre la santé des femmes, sont apparus pendant la pandémie, lorsque, par exemple, certains pays ont restreint l'accès aux services de santé génésique, comme dans l'Ohio et au Texas, qui considéraient l'avortement comme facultatif, et donc pouvant être suspendu en cas d'urgence. Ou encore lorsque les politiques de santé reproductive, normalement conçues pour servir la santé des femmes, portent en réalité atteinte à leurs droits humains fondamentaux : en Italie, le cas de l'Ombrie, qui a interdit l'avortement pharmacologique dans les hôpitaux de jour en 2020, a fait grand bruit.

Il s’agit de la RU-486, la pilule qui permet l'avortement pharmacologique, une alternative à l’intervention chirurgicale à laquelle les femmes n’ont que très difficilement accès, victimes de la lourdeur bureaucratique. Seules quelques régions italiennes autorise l’administration de la RU-486 en hôpital de jour tandis que les autres régions imposent une hospitalisation de trois jours. En outre, il faut qu’elle soit prise dans un délai de sept semaines (non pas de 9, comme c'est le cas dans d'autres pays européens) et une "pause de réflexion" doit s’écouler entre la demande et la prise de décision. C’est pourquoi, à ce jour, l'utilisation de la RU486 en Italie n'est ni simple ni répandue.

Chaque année, le 28 septembre, le monde célèbre la Journée pour l'avortement libre et sécurisé, afin de rappeler la nécessité de défendre le droit à l'interruption volontaire de grossesse et de le dépénaliser (il reste illégal dans de nombreux pays). En Italie, l'avortement est protégé par la loi, du moins sur le papier, car dans la pratique, nous devons faire face à la moyenne nationale des objecteurs de conscience, qui atteint 70 %, avec des pointes de plus de 90 % dans le Molise, le Trentin-Haut-Adige et la Basilicate. En Italie, sept gynécologues sur dix ne pratiquent pas d'avortement. Les régions présentant les pourcentages les plus faibles de gynécologues objecteurs sont le Val d'Aoste (8%), l'Émilie-Romagne (52%), le Frioul-Vénétie Julienne et la province de Trente (53%). Au niveau micro-territorial, les différences sont encore plus marquées. En 2016, la situation emblématique de la province d'Ascoli Piceno (100% d'objecteurs) avait même attiré l'attention du New York Times. Jusqu’à présent, seule la région Latium a organisé un concours de médecins non-objecteurs pour protéger ce droit.

En Italie, 76 328 interruptions volontaires de grossesse ont été enregistrées en 2018, un chiffre auquel il faut ajouter le nombre incertain d'avortements clandestins (entre 10 et 13 mille selon les dernières estimations). La Ligurie est la région où le taux d'avortement (rapport entre les avortements pratiqués et le nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans) est le plus élevé : 7,8 avortements pour mille femmes. Suivent l'Émilie-Romagne (7,5), le Piémont (7,4) et les Pouilles (7,2). La Basilicate (4,3), la Calabre (4,4), la province de Bolzano et la Vénétie (4,6) sont les régions où ce pourcentage est le plus faible.

Tous ces chiffres sont en constante diminution : en effet, il y a eu 230.000 IVG en 1983, 132.000 en 2005 et 80 000 en 2017. Le taux d'avortement est également en baisse constante depuis plus de trente ans : il était de 17,2 IVG pour mille femmes en 1982, et est de 6 aujourd'hui, l'un des chiffres les plus bas au niveau international. La pratique des IVG touche principalement les femmes appartenant à la tranche d'âge 25-34 ans. Elle a concerné 2 001 jeunes filles mineures en 2018 (en baisse par rapport à 2017 et aux années précédentes), dont 146 avaient moins de 15 ans. 37% des avortements en Italie concernent des femmes mariées, un pourcentage qui est de 50% en Basilicate et en Calabre.

Les femmes étrangères sont fortement représentées dans ces statistiques. 23 000 des 76 000 avortements (30 %) concernent des femmes non italiennes, dont le taux d'avortement est 2 à 3 fois supérieur à celui des femmes italiennes.

Cependant, les données relatives à l'objection de conscience dans les hôpitaux italiens font froid dans le dos. 69% des gynécologues italiens sont des objecteurs, et ce n’est pas seulement pour des raisons éthiques. Comme l'expliquent certains gynécologues non objecteurs, ces questions sont avant tout liées à des raisons professionnelles plutôt qu'éthiques, les médecins préférant ne pas réaliser d'IVG afin de se voir confier des actes moins routiniers, qui peuvent leur apporter plus de satisfaction et d'enrichissement professionnel. Ce tableau est loin d’être réconfortant, et la pandémie provoquée par la Covid-19 n’a fait que l’exacerber davantage.

Maternité et violence obstétricale

L'Italie connaît également des problèmes dans d'autres domaines de la santé génésique : une femme sur trois accouche par césarienne ; des données actualisées il y a trois ans montrent que dans le sud de l'Italie, le nombre de césariennes, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, ne devrait pas dépasser 15 %, a plus que doublé. De fait l'Italie confirme ainsi son leadership en Europe pour le nombre de césariennes qui y sont pratiquées. Au niveau régional, la Campanie détient le record du recours à la césarienne, y compris pour les accouchements dans les structures publiques (49,9 %). Viennent ensuite le Molise (43,2%), les Pouilles (42,6%), la Sicile (39,4%), la Basilicate (38,8%), la Calabre (37,6) et la Sardaigne (37,6%).

En contrepartie, il convient de souligner un fait positif : celui d'un moindre recours à la césarienne en Vallée d'Aoste (20,1%), en Toscane (20,7%) et dans la Province autonome de Trente (23,6%).

Assez de silence : une campagne sociale pour mettre fin aux abus en salle d'accouchement

« On finit par oublier ». Aujourd'hui encore, à l'ère du numérique, c'est ce que l'on dit aux femmes, et ce qui se dit entre femmes, des plus mûres aux plus jeunes ; comme on le faisait il y a des centaines d'années en parlant de la douleur provoquer par l’acte de donner naissance à une nouvelle vie.

Et, à bien y regarder, il ne s'agit pas d'un viatique amoureux : quand il s'agit des femmes, c'est l'abnégation qui prime. Tu es né pour endurer, c'est ce dont ton corps est fait. Ce qui compte, c'est que tu aies ensuite ta fille ou ton fils dans vos bras, et même si tu ne peux pas échapper à la malédiction biblique ("tu accoucheras dans la douleur"), la récompense arrive.

C'est sûrement vrai, mais si on ajoute à la douleur naturelle de l'accouchement celle non naturelle causée par le personnel hospitalier, alors la question change du tout au tout. La scientifique Sheila Kitzinger, qui a longuement étudiée cette douleur, a démontré que celle-ci peut être en grande partie évitée, à condition de donner aux femmes des instruments de connaissances sur leur propre corps. Cependant, ceux qui devraient faciliter et écouter les besoins des futures mères se comportent à l’inverse, comme si les femmes étaient un poids inutile et gênant.

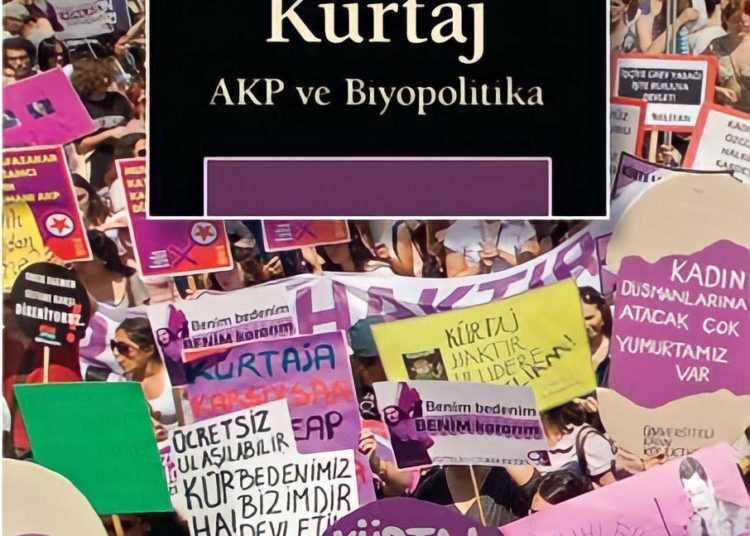

Dans ce cas, il convient de parler de maltraitance, de violence obstétricale, médicale, infirmière : cela ouvre une terrible boîte de Pandore qui met en lumière de petites, voire gigantesques, pratiques d'injustice envers les femmes en situation de travail. En Italie aussi le problème se pose. Le web en parle depuis plusieurs années, et plus de 19 000 femmes ont contacté la page Facebook « Basta tacere : le madri hanno voce », campagne également soutenue sur twitter avec le hashtag #bastatacere.

Bien que virtuel, le média a donné lieu en Italie à un flot émotionnel d'histoires, de témoignages, d'échanges, de discussions, de propositions, soutenu par les Droits humains à l'accouchement. Et maintenant il est aussi question d'un projet de loi présenté par le député Adriano Zaccagnini : « Mesures pour la protection des droits des femmes et du nouveau-né pendant l'accouchement, et pour la promotion de l'accouchement physiologique ».

Sur la page Basta tacere, il est suggéré de ne pas mentionner les noms et les lieux, on remarquera pourtantque prénoms et noms de famille y figurent. Lucia affirme que « Les lettres qui font le plus mal sont celles des sages-femmes spécialisées, qui racontent le choc entre ce qu'elles ont étudié et ce dont elles sont témoins. Mais à la fin, tout se termine par un "allez, pense à ton bébé maintenant, et oublie le passé". Ne sommes-nous pas toutes des survivantes. »

Giulia écrit : « Je suis une sage-femme indépendante de Rome et je suis avec #bastatacere. Depuis des années, avec d'autres collègues, nous luttons contre la violence lors de l'accouchement. »

Angela poursuit : « Je lance un appel aux femmes enceintes... informez-vous ! Notre propre ignorance est souvent le terreau idéal pour les soignants frustrés et inhumains qui, en raison du moment difficile, agissent sans tact, sans délicatesse et, dans certains cas, à la limite de la légalité. Parlez-en à d'autres femmes qui ont accouché dans l'hôpital où vous souhaitez aller, assistez à des cours prénataux, demandez des informations dans les centres de planning familial, demandez s'ils organisent des groupes pour visiter les salles de travail et d'accouchement, faites participer vos partenaires. Tout cela sert à vous protéger vous-même et à protéger la vie que vous portez en vous. » Le message le plus important réside sans doute dans ces derniers mots : à côté des plaintes" nécessaires et d’une possible loi, ce qu'il faut, c’est une plus grande autonomisation des femmes.

Un mouvement culturel de femmes responsables qui vise à rompre le silence produit par une certaine omerta autour de la naissance, et qui recentre l’attention, non seulement sur la créature qui vient au monde, mais sur celle qui donne la vie, est une opportunité extraordinaire pour les relations entre les générations, pour l'acquisition de compétences, de connaissances anciennes et modernes. Un mouvement capable de redimensionner la puissante centralité de la médecine (parfois nécessaire), au profit de l’intelligence du corps maternel en capacité de savoir ce qui est nécessaire pour donner naissance.