Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)

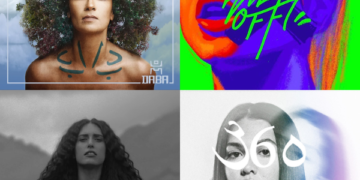

Boo 3al Taboo, déconstruire les mentalités patriarcales (en arabe, ST en anglais)

Avec humour et conviction, Stéphanie Haddad, seule au micro, remet en cause les stéréotypes de genre, les comportements sexistes et autres idées au fondement du patriarcat. En cinq minutes, à force de questionnements et de comparaisons, la créatrice de contenus libanaise fait ressortir les inégalités qui persistent entre les femmes et les hommes dans les sociétés arabes – et que l'on retrouve à l'identique dans beaucoup d'autres cultures. Elle s'offusque, « Comment ? Comment ? Comment dans le monde arabe nous blâmons la victime lorsqu'elle est violée ? », elle dénonce « à tous ceux qui pensent que les règles sont obscènes, honte à vous !», puis s'explique.

La réussite de ce podcast tient surtout à la personnalité truculente et influente de Stéphanie Haddad, suivie par plus de 35 000 abonné.es sur Instagram. Un réseau sur lequel elle poste aussi des contenus en lien avec les sujets qu'elle aborde dans Boo 3al Tabou. Dans une vidéo où elle échange avec le DJ libanais, Jack Sleiman, elle confie : « Je pensais que l'on me suivrait pour mon humour, mais en réalité dans les messages que je reçois on me demande surtout comment je suis capable d'exprimer si facilement ma colère en tant que femme dans le monde arabe. On m'incite à parler de certains sujets en me disant "parle, parce que nous, nous ne pouvons pas"»

Un épisode, un tabou sur lequel Stéphanie Haddad ose lever le voile. Simple. Efficace. « N'est-il pas temps de dire boo ? ».

Deux versions sont disponibles pour découvrir les trois saisons de Boo 3al Tabou, une audio en allant directement sur le site du média Womena ou bien une vidéo, sur Youtube.

Femmes en Sursis de l'emprise au féminicide, l'intime est politique (en arabe, ST en français)

Difficile de choisir parmi les excellents podcasts de la rubrique « féminisme » de la plateforme d'écoute du média tunisien indépendant Inkyfada. Dans la série en quatre épisodes Femmes en Sursis de l'emprise au féminicide, l'équipe du journal numérique a choisi de combiner témoignages et analyses pour décortiquer la violence structurelle dont des femmes sont victimes, et qui peut mener jusqu'au féminicide. En racontant les histoires de Refka Cherni, tuée par son mari agent de la garde nationale, celle de Amira rescapée d'une longue décennie de violences conjugales, ou encore celle de Souad, condamnée pour le meurtre de son époux maltraitant, ce podcast entend « honorer leur mémoire » ainsi que leur « rendre justice ». Toutes ont porté plainte, sans jamais pourtant obtenir de protection. Au fil des épisodes ressortent les faiblesses et la faillite de la justice pour protéger les victimes et punir les agresseurs, mais aussi la responsabilité de toute une société qui banalise la violence, voire l'encourage.

Le dernier épisode est justement consacré au traitement médiatique des violences faites aux femmes, où l'absence de déontologie domine. Noujoud Rejbi, réalisatrice de ce podcast, explique quels choix et précautions ont été pris au sein de la rédaction pour traiter ce sujet délicat : « Notre but était de mettre au centre les témoignages des victimes et leurs propos, avec la contextualisation d'experts, dans la limite de ce qui est acceptable pour elles et de ce qu'elles avaient envie de nous confier. Nous étions transparents sur l'ensemble de notre projet. Pendant l'interview, nous laissions la victime s'exprimer comme elle le souhaitait. Elle avait aussi la possibilité d'être anonymisée. »

L'ensemble des épisodes sont à retrouver ici.

Masaha, écouter les activistes du monde arabe (en arabe)

Produit par le réseau de podcasts indépendant Sowt, en partenariat avec la fondation allemande Friedrich-Ebert-Stiftung, Masaha (espace) en est déjà à sa quatrième saison. Pendant une trentaine de minutes, des militantes arabes de nationalités différentes livrent leurs points de vue et réflexions sur une question économique ou sociale à travers un prisme féministe : « Qu'est-ce que la justice sociale ? », « Comment les femmes font face aux défis du marché du travail ? ». Pas de discussion plateau sous forme de faux direct, mais une journaliste qui tire un fil rouge et qui par un habile travail de montage donne à entendre les arguments de ses invités. En complément de Eib (honte), autre podcast de la plateforme qui explore les normes sociétales et les rôles de genre à travers des histoires intimes, Masaha propose un espace de discussion plus intellectuel. De nombreux épisodes sont consacrés aux différents mouvements féministes dans la saison 2 : « Le féminisme après la colonisation », « Le féminisme intersectionnel » « L'écoféminisme ». La saison en cours s'intéresse aux femmes dans les zones de guerre, au Soudan, au Sahara occidental et à Gaza.

Depuis son lancement en 2019, Masaha a été écouté par environ un demi-million de personnes et presque la moitié des auditeur.ice.s se trouvent en Arabie Saoudite, pays toujours en tête des écoutes de Sowt. « C'est un bon chiffre, surtout en prenant en compte le type de contenus, estime Rana Daoud, productrice à Sowt. Masaha n'est pas un podcast léger, il nécessite un peu plus d'attention et de concentration ». L’Égypte et les Émirats arabes unis, comprennent également une bonne partie de l'audimat, majoritairement féminin. « Nous supposons que nos auditeurs ont déjà des connaissances sur les sujets que nous abordons, ils ne viennent pas les découvrir. D'après les retours que nous avons, nombre d'entre eux sont des activistes, des journalistes ou des chercheurs », indique Rana Daoud. Elle sait par ailleurs que certains épisodes sont utilisés par des professeurs dans le cadre de cours à l'université.

L'ensemble des épisodes sont à retrouver ici.

Le podcast, un espace d'expression libre et sécurisé

Pour celles qui œuvrent à la réalisation de l'ensemble de ces podcasts, ce média dispose d'une multitude d'atouts. « C'est un moyen efficace de se réunir autour d’expériences communes. Il y a assez d'espace pour échanger en profondeur, sans avoir beaucoup de restrictions. Les mots ne sont pas comptés, comme à l'écrit. Les auditeurs sont attentifs, nous leur parlons directement », observe Rana Daoud de Sowt. Sa consœur Basant Samhout, productrice sur la dernière saison de Masaha abonde : « Ce format nous donne la liberté de parler de sujets que nous n'aborderions pas de la même façon sur d'autres supports y compris les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a moins de censure, car ils sont vraiment diffusés partout. »

Par rapport à la vidéo, l'ex-collaboratrice à Inkyfada, Noujoud Rejbi voit dans le son une force singulière, notamment pour des sujets qui nécessitent de recueillir des témoignages délicats comme cela a été le cas dans Femmes en sursis, de l'emprise au féminicide. « Parler devant une caméra est, je trouve, plus intimidant, plus intrusif alors qu'avec le podcast les personnes interviewées ont tendance à être beaucoup plus à l'aise. Le son arrive à communiquer des émotions fortes. Personnellement, un podcast peut me toucher beaucoup plus qu'un documentaire vidéo », défend la journaliste.

Tous ces arguments montrent que le podcast est un outil précieux pour faire entendre la voix des femmes et faire résonner leurs combats.