C’est en 2008, à l’âge de quatorze ans, que Maria Amara, née à Alger, découvre le Sahara pour la première fois, lors d’un voyage à Illizi et Djanet, avec sa troupe de théâtre. « Après le spectacle, nous avons profité de notre temps libre pour explorer les environs. C’est là, au marché, qu’un artisan nigérien m’a guidée dans la fabrication de mon premier objet artisanal : un couteau. », raconte-t-elle.

Quelques années plus tard, Maria se spécialise dans l’agriculture saharienne et l’élevage camelin. « C’est à travers ces formations que j’ai véritablement découvert le Sahara. De Timimoun, où j’ai résidé, à Adrar pour mes stages, puis à In Salah pour mon projet d’étude, jusqu’à Kairouan, au nord du désert tunisien. Sans oublier ma formation en bijoux traditionnels touaregs à Tamanrasset où j’ai obtenu ma carte d’artisane. » Grâce à ces apprentissages, elle parcourt le Sahara, s’imprègne de sa richesse culturelle et vit de longues immersions auprès des nomades. « A ce propos, je remercie mes parents pour leur confiance et leur soutien, qui m’ont permis une liberté de mouvement dont peu de jeunes femmes bénéficient dans nos sociétés ».

Maria voit dans cette immersion plus qu’une passion : une mission. « Je voulais apprendre pour transmettre et faire perdurer cette culture menacée de disparition ».

Tradition orale : les femmes, gardiennes de la mémoire

La culture touarègue repose sur une transmission orale, où les récits se perpétuent de génération en génération, mêlant histoires tribales et légendes ancestrales. C’est dans cette tradition que s’inscrit l’Imzad, instrument monocorde joué exclusivement par les femmes. Symbole de noblesse, l’Imzad occupait une place centrale dans les cérémonies, notamment lors des assemblées du « tindé » (1) où chants, danses et poésie tissaient le lien social.

Cet instrument accompagnait les poèmes des femmes, véritables chroniques chantées relatant les exploits guerriers, les histoires d’amour, les périodes de deuil ou les événements heureux. Mais son rôle dépassait le simple récit : il façonnait la mémoire collective. Ainsi, ces musiciennes-poétesses n’étaient pas de simples artistes : elles étaient les garantes du respect des règles d’honneur tacites et, surtout, de véritables archivistes de l’identité touarègue.

Pourtant, cet art est aujourd’hui menacé d’extinction, car il disparaît peu à peu en même temps que les anciennes générations, délaissé par les jeunes femmes d’aujourd’hui.

Face à ce constat désolant, Maria a tout fait pour participer à sa préservation. C’est auprès de Keltoum, une nomade de soixante-douze ans originaire du Niger qu’elle a appris à confectionner cet instrument ancestral. « Au début, elle refusait de m’apprendre, me disant que je n’étais pas prête. Alors, je les observais discrètement, elle et les autres femmes, à l’œuvre. Une fois la technique comprise, j’ai rassemblé du bois d’acacia et un morceau de cuir pour fabriquer mon premier Imzad. En le voyant, elle a éclaté de rire, comprenant ma détermination. Elle m’a alors initiée à l’art véritable, avec une calebasse selon la tradition. Elle m’a fait promettre de transmettre cet héritage, pour que son histoire ne s’éteigne jamais ».

Pourtant, cet art est aujourd’hui menacé d’extinction, car il disparaît peu à peu en même temps que les anciennes générations, délaissé par les jeunes femmes d’aujourd’hui.

L’artisanat : toute une philosophie d’harmonie

Dans la philosophie touarègue ancestrale, l’univers repose sur un équilibre entre opposés complémentaires : intérieur et extérieur, monde du visible et de l’invisible, masculin et féminin.

Ce principe de dualité complémentaire se reflète dans tous les aspects de la vie quotidienne : de l’organisation politique au noyau familial en passant par la structure de la tente et jusque dans les pratiques artisanales. Ainsi, contrairement aux stéréotypes mélioratifs véhiculés par de nombreux observateurs occidentaux, il n’est ni question de matriarcat ni d’égalité stricte. Le féminin et le masculin sont perçus comme des entités complémentaires et indissociables.

Dans l’artisanat, comme dans d’autres domaines, cette complémentarité se traduit par une répartition très codifiée des tâches. Historiquement, les femmes travaillent le cuir, tandis que le façonnage du métal (argent, cuivre, nickel, laiton), utilisé pour la fabrication de bijoux, d’amulettes et d’armurerie, est exclusivement masculin.

« Cette complémentarité se manifeste de manière frappante dans certains objets artisanaux. Par exemple, le métal de l’épée est façonné par les hommes, tandis que son fourreau, en cuir, est fabriqué par les femmes », confirme Maria. « Lorsque j’ai demandé pour la première fois à Chikh Touhami de m’initier à l’orfèvrerie, il a refusé catégoriquement, affirmant qu’en tant que femme, je ne devais toucher qu’au cuir. Mais face à mon insistance, il a fini par céder. Je voulais apprendre toutes les facettes du métier pour contribuer efficacement à la préservation de cette culture. »

Terakaft : un projet de lutte contre l’oubli

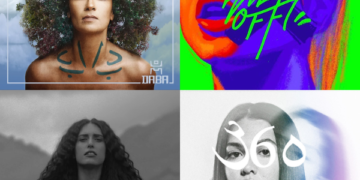

Forte de ses années d’apprentissage, Maria Amara, fonde « Terakaft-Atelier Nomade », une structure d’artisanat itinérante. « Au début de mes expéditions dans le Sahara, je rapportais quelques créations d’artisans pour les exposer dans le Nord, histoire de leur donner un coup de pouce. C’est de là qu’est née l’idée du nom Terakaft, qui signifie "caravane" en tamasheq, explique-t-elle. Mais si Terakaft a pu voir le jour, c’est aussi grâce au soutien indéfectible de mon mari, Mohamed Bezneiguia, qui m’apporte la stabilité essentielle à mon épanouissement et m’accompagne, notamment à travers son aide précieuse en photographie. Je tiens à lui exprimer toute ma gratitude ».

Son atelier immersif lui permet d’aller à la rencontre du public pour exposer ses créations et sensibiliser le public. « Il y a quelques semaines, j’ai participé au marché des Journées Musicales de Carthage, A Tunis. C’était une occasion de faire rayonner l’Imzad et l’artisanat touareg au-delà des frontières algériennes. », raconte-t-elle.

Plus qu’un atelier, « Terakaft » est un projet de lutte contre l’oubli. « J’ai remarqué que les jeunes se désintéressent complètement de ce savoir-faire ancestral. Comme la majorité de leur génération à travers le monde, ils sont plus attirés par Instagram et TikTok que par les traditions. Je comprends, mais sans relève, c’est toute une identité qui risque de disparaitre. »

Pour prolonger ce lien avec le Sahara, Maria a pour second projet de publier un livre qui racontera son parcours et les enseignements tirés de ses expériences. « Journal d’une nomade » devrait paraitre dans les mois à venir.

« J’ai remarqué que les jeunes se désintéressent complètement de ce savoir-faire ancestral. Comme la majorité de leur génération à travers le monde, ils sont plus attirés par Instagram et TikTok que par les traditions. Je comprends, mais sans relève, c’est toute une identité qui risque de disparaitre. »

La culture touarègue, riche de son histoire et de ses traditions, comme toutes les cultures ancestrales, continue de lutter pour résister aux défis du temps. Si la modernité est une menace réelle pour sa survie, la transmission reste l’une de ses forces vives. Car c’est par le biais de l’artisanat, de la musique, des récits et des engagements individuels que la mémoire se perpétue dans un monde en constante évolution.

(1) Les cérémonies du tindé sont des rassemblements festifs où les femmes jouent du tindé, un tambour en peau tendue sur un mortier, en chantant des poèmes traditionnels. Le tindé est à la fois le nom de l’instrument et le nom de ce style musical caractéristique de la culture touarègue.

Cette enquête a été réalisée grâce au soutien de l’AGEE - Alliance pour l'Égalité de Genre en Europe.