Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)

Lors de la conférence internationale "The Forest Factor. Plus de nature pour lutter contre le changement climatique", Fiore Longo a parlé du colonialisme vert et de la marchandisation de la nature. Elle accuse le modèle dominant de "conservation forteresse" qui viole les droits humains des peuples autochtones. “Les territoires qui leur sont retirés par la force, a-t-elle expliqué, deviennent de véritables zones de guerre, et ce sont principalement les femmes qui en paient les conséquences.”

La protection et la restauration des écosystèmes sont essentielles pour lutter contre le changement climatique en cours : les sécheresses et les inondations sont, en effet, les répercussions directes des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation incontrôlée des ressources de la planète. Les violentes inondations qui ont récemment dévasté l'Émilie-Romagne(1) ont montré que notre pays, entouré d'une mer Méditerranée en ébullition, est dramatiquement exposé à des phénomènes extrêmes qui affectent principalement les zones à haut risque hydrogéologique. Il est donc essentiel d'intervenir pour prévenir et atténuer les effets désastreux du réchauffement climatique, et surtout de changer radicalement notre mode de vie, qui est non durable (2).

Il est également urgent d'abandonner les modèles traditionnels de conservation de l'environnement, imposés par ce "colonialisme vert" qui marchandise les écosystèmes et viole les droits humains des peuples autochtones en les expropriant de leurs terres pour les transformer en biens de consommation, et ce avec le soutien des grandes multinationales. Une pratique qui a transformé ces territoires en de véritables zones de guerre, où ce sont surtout les femmes qui en paient les conséquences, dénonce Fiore Longo. L'anthropologue se bat depuis des années pour les droits des peuples autochtones et dirige la campagne de Survival International pour la décolonisation de la conservation (3). “La lutte écologiste doit être avant tout une lutte pour changer notre vision du monde et notre modèle économique, mais elle doit aussi être une lutte féministe, sinon c'est du jardinage, explique-t-elle.

Selon le Women's Forum for the Economy and Society (WF), les femmes souffrent plus que les hommes des effets du changement climatique […] elles courent 14 fois plus de risques de mourir lors d'une catastrophe naturelle et représentent 80 % des réfugiés climatiques.

“Nos images de la nature et les mots que nous utilisons pour la décrire ont un pouvoir énorme qui influence constamment nos actions et nos choix politiques. Nous les croyons neutres, scientifiques et objectives, mais elles ne le sont pas du tout, car elles sont enracinées dans l'imagerie coloniale, la suprématie blanche, l'injustice sociale et la violence. L'idée de nature sauvage, c'est-à-dire dépourvue de présence humaine, a permis, par exemple, aux sociétés européennes de conquérir des territoires que l'on croyait inhabités. Mais ces lieux, en réalité, étaient le foyer de milliers de personnes, la ressource qui leur permettait de survivre, la terre sacrée de rituels ancestraux, la maison de leurs ancêtres. C'est de cet imaginaire déformé qu'est né le concept d'aire protégée. Les premiers parcs naturels ont été créés aux États-Unis au 19e siècle et se sont rapidement étendus à l'Afrique et à l'Asie. L'idée de base est très simple : selon une vision raciste de la société, les peuples autochtones détruisent l'environnement et seuls nous, les colonisateurs blancs, avec notre science et notre expertise, pouvons les en empêcher", souligne Fiore Longo.

Notre imaginaire de l'altérité remonte aux premiers conquistadors espagnols pour qui les peuples autochtones étaient soit des primitifs qui détruisaient l'environnement, soit des âmes pures et innocentes, les bons sauvages décrits par Rousseau, qui ne répondent à nos attentes que lorsqu'ils sourient et ont des plumes sur la tête. "Nous attendons toujours de l'autre qu'il corresponde à ce que nous pensons qu'il devrait être, et cette violence de la pensée est renforcée par le langage qui imprègne les textes scolaires, les reportages, les documentaires sur la faune et la flore, les publicités des ONG. Tout cela doit être décolonisé", affirme l’anthropologue.

Fiore Longo critique vivement le modèle dominant de "conservation forteresse" qui empêche les populations autochtones de mener à bien leurs activités de subsistance, telles que la chasse, l'élevage, la cueillette et l'agriculture. "Nous assistons à une dangereuse accélération du processus de militarisation des zones protégées par des gardes forestiers armés, souvent en collaboration avec la police et l'armée, formés aux techniques de guerre pour empêcher ces populations de pénétrer sur ce qui était autrefois leurs terres, alors que les Occidentaux sont autorisés à y accéder et même à y chasser pour le sport, poursuit la chercheuse. Ceux qui osent transgresser sont tués, maltraités, torturés grâce aux fonds alloués aux grandes organisations internationales, comme le WWF.”

Malheureusement, ce ne sont pas seulement les droits humains qui sont perdants, mais aussi la nature : des études scientifiques montrent en effet que 80 % de la biodiversité se trouvent sur les territoires des peuples autochtones : "Ce sont eux les meilleurs gardiens de l'environnement, mais ce qui nous intéresse par dessus tout c’est que leurs droits soient défendus, rien ne peut justifier leur violation", conclut-elle.

La double vulnérabilité des femmes autochtones

Selon le Women's Forum for the Economy and Society (WF), les femmes souffrent plus que les hommes des effets du changement climatique, en particulier dans les sociétés à économie de subsistance où elles constituent une part importante de la main-d'œuvre tout en étant exclues des systèmes financiers traditionnels. En outre, elles courent 14 fois plus de risques de mourir lors d'une catastrophe naturelle et représentent 80 % des réfugiés climatiques. Les femmes autochtones du monde entier jouent un rôle clé au sein de leurs communautés : elles conservent des connaissances millénaires qui sont essentielles pour protéger l'environnement, fournir de la nourriture et un abri, s'occuper des enfants et se procurer de l'eau, qui est de moins en moins disponible et de plus en plus éloignée de leur habitat. “Dans les zones de conservation, ce sont elles qui sont les plus menacées, car elles sont doublement vulnérables", explique M. Longo, qui a recueilli des centaines de témoignages de violations des droits humains dans le cadre de son travail.

Les cas de viols commis par des gardes forestiers sont nombreux et concernent presque exclusivement des femmes autochtones qui les dénoncent rarement pour ne pas être abandonnées par leur mari ou marginalisées par leur communauté

“Il existe un lien profond entre racisme, colonialisme, patriarcat et misogynie, comme autant d’instruments de prévarication, de contrôle et d'exploitation de la diversité humaine, qui est la plus grande richesse que nous ayons, explique Fiore Longo, qui recueille des centaines de témoignages de violations des droits humains dans le cadre de son travail.

“Les cas de viols commis par des gardes forestiers sont nombreux et concernent presque exclusivement des femmes autochtones qui les dénoncent rarement pour ne pas être abandonnées par leur mari ou marginalisées par leur communauté. De plus, presque tous les traducteurs qui travaillent avec les organisations internationales sont des hommes, car ils sont les seuls à avoir étudié l'anglais et le français, mais il est très difficile pour les victimes d'abus sexuels d'en parler ouvertement devant eux, par peur ou par honte. Lorsque nous brisons ce silence, nous découvrons une vérité vraiment choquante. En tant que militante, je me demande souvent comment défendre les droits de ces personnes, car attirer l'attention sur elles peut parfois les exposer à des risques supplémentaires.”

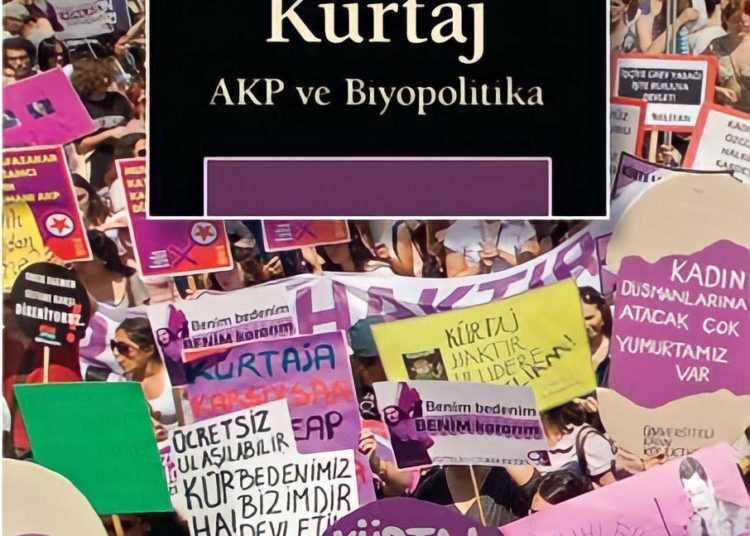

Les batailles des écoféministes

Une enquête, menée par le WF en 2021, a révélé que les femmes sont plus engagées que les hommes dans la lutte contre le changement climatique puisqu’elles modifient leur mode de vie par des actions concrètes. Pourtant, la disparité entre les sexes dans les ministères chargés de l'énergie, des transports et de l'environnement reste très élevée : en Italie, dans 78 % des cas, les hauts fonctionnaires sont des représentants masculins.

Cependant, de plus en plus d'activistes se battent pour sauvegarder la planète et les droits des populations autochtones, depuis les "défenseuses des arbres" du mouvement Chipko en Inde jusqu'aux écoféministes de renommée internationale telles que Vandana Shiva et Greta Thunberg. Par ailleurs, beaucoup restent à l'écart des projecteurs, mais se battent avec le même courage et la même détermination. Parmi elles, Paulette, une ancienne de la tribu des Baka, rencontrée par Fiore Longo dans une forêt congolaise que le WWF voulait transformer en réserve contre leur consentement. “Les gardes forestiers s'étaient installés sur le terrain et étaient déjà très violents, se souvient l'anthropologue. Après avoir passé un peu de temps avec elle pour essayer de comprendre ce qui se passait, je lui ai proposé une interview vidéo, en précisant toutefois que je ne pouvais pas lui promettre une protection contre d'éventuelles représailles parce que je devais bientôt partir. Elle m'a répondu fermement : ‘qu’ils viennent !’ Quand j'ai enfin réussi à revenir après la pandémie, je l'ai rencontrée dans la forêt et elle m'a dit que personne ne l'avait plus dérangée.”

Comme Paulette, Suzanne, Odette et bien d'autres femmes Baka, bien que vivant dans des conditions de danger extrême, ont choisi de dénoncer les abus et les violences subies : elles n'ont plus rien à perdre.