Cette publication est également disponible en : VO

Le terme « terrone » (pecnot) en italien est souvent employé par les gens du Nord pour désigner, de manière péjorative, ceux du Sud. Claudia Fauzia et Valentina Amenta ont choisi de le reprendre dans le titre de leur livre : Femminismo terrone. Per un'alleanza dei margini (Féminisme pecnot. Pour une alliance des marges, ndlr), Tlon, 2024.

L’ouvrage interroge le phénomène complexe et stratifié de l'antiméridionalisme, imbriqué dans d'autres formes de discrimination structurelle qui produisent diverses subalternités, telles que le sexisme, l'homolesbotransfobie, le racisme, le classisme et le capacitisme. Dans un renversement de paradigme révolutionnaire, le Mezzogiorno est décrit pour la première fois comme un creuset fertile de résistance radicale, d'autodétermination et d'émancipation, contrecarrant l’imaginaire machiste, misogyne, arriéré et conservateur de la narration dominante sur le Sud.

Dans le « fabuleux ferment » qui le caractérise, écrivent les deux militantes, les idées et les pratiques féministes abondent, elles auraient d'ailleurs toujours été présentes dans ces territoires, comme en témoignent les grandes figures féminines de la « Résistance Terrona ». En effet, comment ne pas mentionner Rosa Balistreri, la conteuse sicilienne qui, après la Seconde Guerre mondiale, a dénoncé la marginalisation de ses compatriotes dans ses «rassemblements à la guitare » ? Ou encore Maria Occhipinti, la militante anarcho-marxiste qui a mené la résistance antimilitariste, antimonarchiste et antifasciste à Raguse de 1944 à 1945 ? Et que dire de cette autre personnalité d’exception : celle de Franca Viola, 17 ans : enlevée, séquestrée et violée par son ex-petit ami Filippo Melodia, neveu d'un chef mafieux ; elle fut en 1965 la première Italienne à s'opposer au mariage réparateur qui aurait évité la prison à son bourreau et sauvé l'honneur de sa famille. Grâce à elle, Melodia a été condamné à 11 ans de prison et cette loi fasciste a été abrogée en 1981.

Le club « Musica e Cultura » fut une autre référence majeure pour les insulaires. Fondé dans une petite ville de la province de Palerme par le journaliste Peppino Impastato, qui sera ensuite assassiné par la mafia, c’est en son sein que le « Collettivo Femminista di Cinisi » (Collectif féministe de Cinisi) vit le jour. On y organisait régulièrement des réunions pour pratiquer des exercices d'autoconscience et des représentations théâtrales remettant en question les traditions patriarcales enracinées dans le territoire, à l’origine de la marginalisation des femmes.

Les deux auteures : siciliennes, féministes et queer

Amenta est doctorante en études historico-littéraires et de genre à l'université La Sapienza de Rome . C’est également une spécialiste chevronnée de la question du Sud dans une perspective queer, postcoloniale et décoloniale. Fauzia, qui est pour sa part diplômée en économie, est, elle aussi, spécialiste des questions de genre. Elle a commencé à faire connaître sur son profil Instagram « Mala Fimmina » son association éponyme, tout en étant responsable des programmes de la fondation féministe SEMIA pour l'Italie du Sud.

Pour toutes deux, le fait d'être non seulement des femmes mais aussi des femmes du Sud est un élément déterminant dans la lutte pour une société plus égalitaire et inclusive envers toutes les diversités et les subjectivités opprimées. Les instances universelles du féminisme ont jusqu'à présent négligé les discriminations qui affectent depuis toujours les populations du Sud. Cependant, si le mouvement entend continuer à se définir comme intersectionnel, il doit commencer à les prendre en compte.

Se démarquant à la fois de ceux qui décrivent la subordination du Sud avec victimisme et apitoiement ou cèdent à la rhétorique néo-bourbonnaise nostalgique (1), les autrices dénoncent les dynamiques de pouvoir transversales et les responsabilités partagées qui, au fil des siècles, ont renforcé les inégalités dans le pays. Car l'antiméridionalisme n'a pas seulement des causes géographiques, soulignent-elles, c’est aussi le résultat d'une injustice systématique et structurelle perpétrée par les institutions à travers des normes et des politiques sociales, culturelles et économiques qui ont pénalisé, et pénalisent encore, des millions de personnes.

Franca Viola, 17 ans : enlevée, séquestrée et violée par son ex-petit ami Filippo Melodia, neveu d'un chef mafieux ; elle fut en 1965 la première Italienne à s'opposer au mariage réparateur qui aurait évité la prison à son bourreau et sauvé l'honneur de sa famille. Grâce à elle, Melodia a été condamné à 11 ans de prison et cette loi fasciste a été abrogée en 1981.

Le phénomène, qui a commencé avec l'unification de l'Italie, continue en fait à se manifester aujourd'hui encore de multiples manières, à commencer par le déni de certains droits et services de base, tels que l'éducation, la santé et la mobilité. Les données sont alarmantes : selon l'ISTAT, l'espérance de vie dans le Mezzogiorno est inférieure d'un an et sept mois à celle du Centre-Nord, et ce en raison des conditions socio-économiques difficiles qui entraînent l'apparition de certaines maladies et une mortalité plus élevée. La pauvreté et l'emploi restent les points sensibles qui expliquent les 2 millions d'émigrants de ces quinze dernières années.

Les stéréotypes et la stigmatisation des « terroni » (pecnots) sont largement répandus. Le plus souvent les gens du sud sont décrits comme sales, oisifs, parasites, fainéants et mafieux ; les femmes, elles, sont perçues comme étant soumises, ignorantes, passives, dépourvues d’initiatives, épouses et mères possessives, étouffantes, obsédées par “la bouffe”. Toutes ces représentations négatives ont conduit grand nombre de personnes à intérioriser un véritable complexe d'infériorité au point de mettre en œuvre des mécanismes de camouflage de leur accent, encore source de honte. Retrouver l'usage des nombreux dialectes parlés dans le Sud devient donc une revendication politique fière de racines trop longtemps niées.

Vers une nouvelle « pensée méridienne »

Selon Fauzia et Amenta, la « question du Sud a été mal posée » dès le départ puisqu’elle repose sur l'hypothèse erronée que le Sud serait un territoire uniforme et «autre» par rapport à un centre de pouvoir géographiquement et culturellement déterminé. En fait, cette perspective « nationaliste et développementaliste » empêche d’appréhender les spécificités d'un territoire extrêmement vaste, complexe et diversifié. En plus de relire l’ouvrage « La pensée méridienne » de Franco Cassano (2) dans une perspective féministe, les autrices réélaborent le concept de « révolution passive » élaboré par Antonio Gramsci pour décrire l'assimilation sanglante qui a exclu les masses populaires et paysannes de tout processus de prise de décision dans l'Italie post-unitaire.

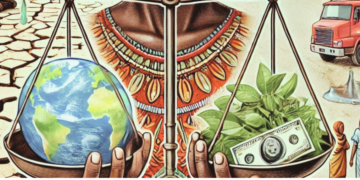

L'oppression et la marginalisation, expliquent-elles, ne sont pas le fait des seuls politiciens piémontais, mais d'un système de pouvoir plus large et transversal, ancré dans les profondes inégalités qui existaient également dans le Royaume des Deux-Siciles. Cette prise de conscience est indispensable pour créer de nouvelles « alliances des marges » capables de s'étendre bien au-delà du territoire national en prenant en compte du phénomène migratoire, du racisme, des grands défis écologiques de la modernité et de toutes sortes d’injustices qui touchent le Sud et tous les Suds du monde.