Cette publication est également disponible en : English (Anglais) العربية (Arabe)

Il n’y a pas de démocratie sans un écosystème médiatique où les femmes aient pleinement leur place, non seulement pour produire et penser l’information, mais également pour y être représentées dans le respect de leurs droits et de leurs diversités.

C’est fort de ce constat que le CESE (1), le Conseil économique, social et environnemental - en partenariat avec Equipop, Reporters sans frontières, Prenons la Une ! et la Fronde - a organisé le mercredi 25 février, une journée d’échanges et de réflexion sur femmes et médias. L’événement était annoncé en ces termes : « Une offensive conservatrice de grande envergure se déploie à l'échelle mondiale et cible particulièrement les femmes et les minorités. Dans ce contexte de "backlash" quel est le rôle des médias dans le fonctionnement démocratique ? »

Deux temps forts devaient permettre de répondre à cette question d’importance majeure : un échange entre professionnelles de l’information le matin, encadré par Equipop (2) ; une session plénière l’après-midi sous forme d’émission radio animée par Julia Foïs de France Culture et Benoît Bouscarel, ancien journaliste de Radio France et fondateur du média associatif l’Onde Porteuse (3). Ce programme a été retransmis avant le 8 mars par 68 radios associatives aux quatre coins de l’Hexagone.

Particulièrement efficace, le format radiophonique s’est décliné en trois séquences : « Les mots ne sont pas neutres », « Etre une femme journaliste, à quel prix ?» et enfin « Le paysage médiatique dans un contexte de « backlash » (4).

Résister

Ses cheveux bruns et longs encadrent la détermination qui anime son visage : Salomé Saqué n’a pas encore trente ans mais exerce une lucidité impressionnante servie par un ton incisif. Journaliste à Blast et autrice de plusieurs ouvrages dont « Résister» (5), elle a ouvert les débats post méridiens sur les chapeaux de roues : « La société civile est un endroit de résistance pour renforcer et protéger la démocratie...Toutes les personnes qui appellent à détruire les lieux où on peut débattre, se rassembler, veulent détruire nos démocraties », a affirmé la journaliste, exhortant les personnes de son auditoire à résister, chacun.e à son niveau, à ce délitement démocratique, dans un « contexte international dangereux .»

« Une offensive conservatrice de grande envergure se déploie à l'échelle mondiale et cible particulièrement les femmes et les minorités. Dans ce contexte de "backlash" quel est le rôle des médias dans le fonctionnement démocratique ? »

« Nos droits ne sont jamais acquis », a renchéri Salomé Saqué selon laquelle : « on ne peut pas rester neutre face aux discours discriminatoires et déshumanisants ». Il suffit de regarder en direction des Etats-Unis pour se rendre compte que l’information fiable et indépendante est abîmée. Steve Bannon, mentor de Trump, prône une technique consistant à : « Inonder la zone de merde ». S’appuyant sur Musk et son contrôle des réseaux sociaux, Trump est en train d’imposer une novlangue dont sont exclus toutes références aux minorités et aux droits des femmes qui sont clairement menacés : la contraception est remise en cause, l’abolition du droit à l’avortement exigé et désormais acté dans certains États tels que l’Alabama, l’Arkansas, le Kentucky, la Louisiane ou le Mississippi, etc.

« L’objectivité, c’est la subjectivité des dominants »

L’information indépendante, qui respecte déontologiquement la charte de Munich, est un garde-fou primordial contre les dérives autoritaires. C’est pourquoi elle est prise pour cible par les forces conservatrices et d’extrême-droite qui l’accusent de militantisme et de subjectivité pour mieux la délégitimer. « Même des médias qui sont loin d’être révolutionnaires, tels que « Le Monde », subissent les même accusations », a noté Salomé Saqué en citant les mots de la journaliste féministe Alice Coffin : « L’objectivité, c’est la subjectivité des dominants ». Car l’objectivité journalistique est un leurre, seuls des points de vue reposant sur des faits sourcés peuvent alimenter un espace médiatique en bonne santé. Cet espace est fragilisé, en France, par l’extrême concentration des médias aux mains de milliardaires, à l’instar de Bolloré dont la ligne ultraconservatrice nuit à la diversité d’opinion. Ces monopoles et cette montée de l’extrême droite médiatique biaise le jeu démocratique en faisant prévaloir un discours identitaire et sécuritaire. « Il suffirait de dix-huit mois en France pour sabler les contre-pouvoirs », a rappelé Salomé Saqué.

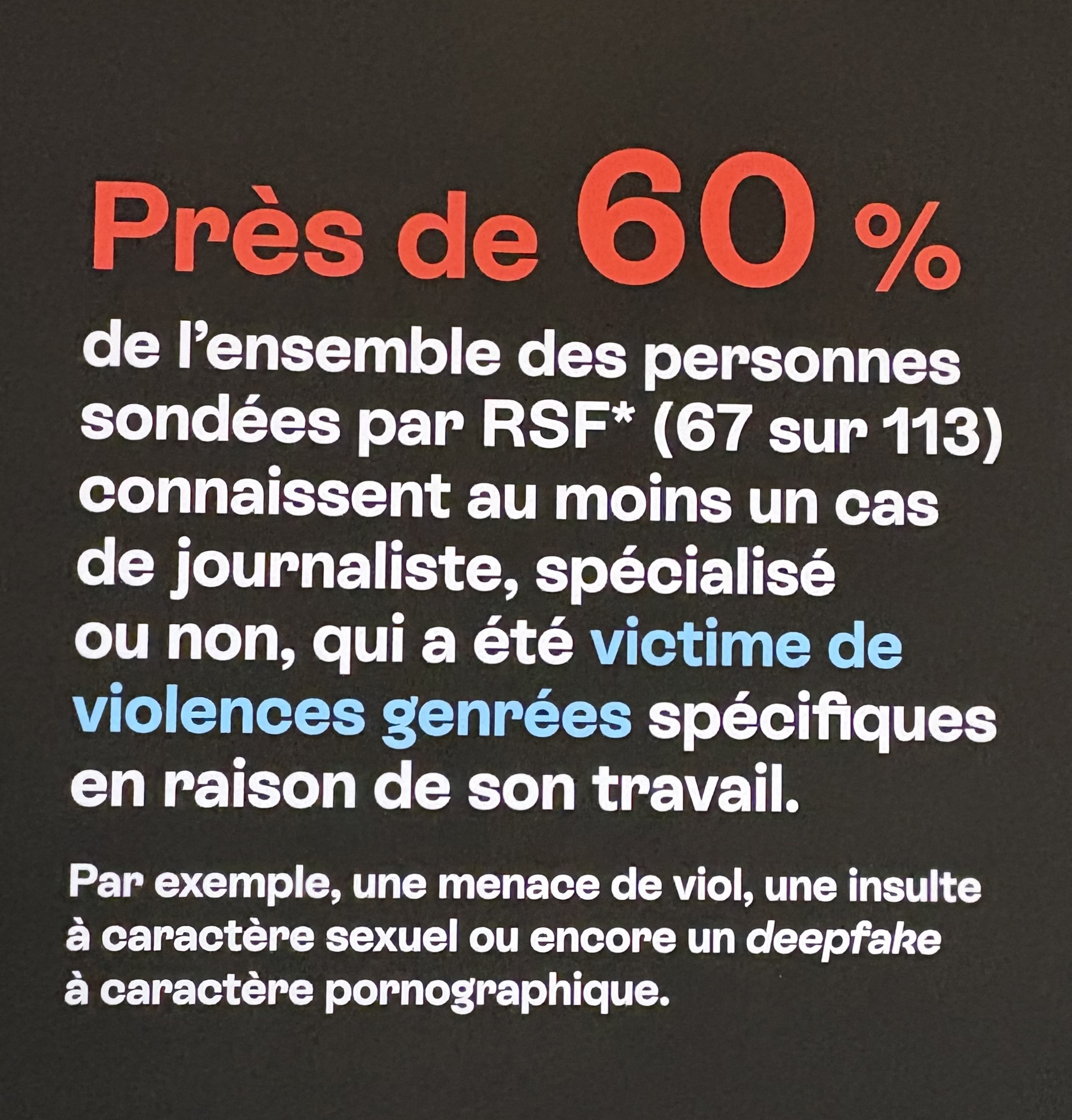

Les femmes journalistes ont la vie dure. Elles ont en effet 27 fois plus de risques d’être harcelées que les hommes et 73% d’entre elles ont subi des épisodes de harcèlement.

Journalistes harcelées

Dans un contexte médiatique aussi toxique les femmes journalistes ont la vie dure. Elles ont en effet 27 fois plus de risques d’être harcelées que les hommes et 73% d’entre elles ont subi des épisodes de harcèlement, a précisé l’autrice de « Résister » qui a reçu « des milliers de messages haineux en quelques jours », après la parution de son ouvrage. Salomé Saqué a été la cible d’une forme d’attaque en ligne abjecte : les deepfakes pornographiques, c’est-à-dire des photos montages crées par l’IA la représentant nue.

« C’est une expérience choquante. J’ai failli tout arrêter à ce moment-là », a-t-elle commenté, interrompue par un crépitement d’applaudissement s’élevant de l’hémicycle en guise de solidarité. La jeune femme a enfin évoqué un autre thème lui tenant particulièrement à cœur : la joie que procure le lien humain : « Je peux affronter les obstacles grâce aux moments de joie que donne le collectif. Cette joie qui permet de préserver sa santé mentale... ».

Les mots pour le dire, les mots qu’on ne peut plus taire, les mots qu’on ne veut plus entendre

C’est chargé de cette belle énergie que les interventions et les débats se sont poursuivis le reste de l’après-midi, scandés par les interventions de professionnelles du journalisme suggérant par leurs témoignages et leurs analyses des outils critiques et des propositions concrètes pour changer la donne. A commencer par une saine remise en perspective sémantique à laquelle ont procédé les journalistes Johanna Luyssen et Souâd Benhaddad. Il faut désormais appeler un chat un chat, préférer le terme « agression sexuelle » aux mots « abus » ou « attouchements sexuels », beaucoup trop vagues, y compris juridiquement ; ne plus taire le mot « féminicide », qui n’est toujours pas inscrit dans le droit pénal français. « En France, s’est indignée Souâd Benhaddad, la presse considérait ce mot trop idéologique, jusqu’à ce que les chiffres forcent à l’adopter, et que ce mot ne soit plus un tabou... Méfions-nous des mots que l’on tait, a-t-elle renchérit. »

Chemin faisant « dans les rédactions, a remarqué Johanna Luyssen, on s’est rendu compte que les VSS (Violences Sexuelles et Sexistes) étaient de vrais sujets ». Un pas important, si l’on considère que Hélène Rytmann, la femme d’Althusser fut rarement nommée dans la presse après avoir été étranglée par son mari en 1980.

Savoir nommer les choses, s’est aussi être capable d’employer les bonnes formes grammaticales, adopter la voix active plutôt que la passive, qui se focalise toujours sur les femmes en position de victime et tend à mettre en second plan la responsabilité des hommes. « Il faut parler de violence masculine, a expliqué en duplex la journaliste féministe espagnole, docteure en sciences de l’information, Pilar Lopez Diaz. L’homme est le sujet actif de la violence, c’est lui qui viole, attaque...On ne parle pas assez des hommes comme auteurs des violences. »

Continuons le combat

Malgré tous les progrès auxquels on a assisté au cours des quinze dernières années, avec la 4ème vague féministe, la déflagration des affaires DSK et PPDA, l’apparition de magazines comme Causette, ou d’action comme celle de l’association « Prenons la une » et bien sûr le Me Too français, les journalistes qui traitent des VSS sont encore ghettoïsées dans leur média. Ces mêmes médias où les propos sexistes visqueux et les mains aux fesses n’ont toujours pas été éradiqués : « t’as un beau cul », « une belle paires de nibards » peuvent encore s’entendre dire les femmes journalistes sur leur lieu de travail, des témoignages aberrants rapportés par Emmanuelle Dancourt, Présidente de #Me Too Média et Nora Hamadi. Pour cette dernière, productrice à France Culture, le sexisme ordinaire s’inscrit dans un écosystème médiatique qui a du mal avec la diversité. « Là où je travaille (France culture, ndlr) je suis la seule non blanche et la seule qui n’ait pas fait sciences-po ou une école de journalisme », précise la jeune femme au parcours atypique. Issue de la banlieue, cette ancienne prof de sociologie vante une trajectoire complexe et courageuse qui l’a conduite à travailler, pour son émission hebdomadaire « Douce France » sur des territoires et des populations invisibilisés. Ce qui pose, tout comme pour les femmes « un problème de représentation et donc de démocratie ».

Et pourtant, les bonnes pratiques médiatiques se frayent un chemin au sein des rédactions, doucement mais sûrement, comme le raconte Laëtitia Greffé, rédactrice en cheffe de Ouest-France : « La pyramide des âges a permis de féminiser la rédaction et d’avoir des journalistes porteuses de sujets sur le genre ». Un réseau égalité a été institué au sein de Ouest France et des outils y sont adoptés quotidiennement tels que des chartes d’écriture anti-sexistes pour traiter les questions de parité ou les violences sexuelles.

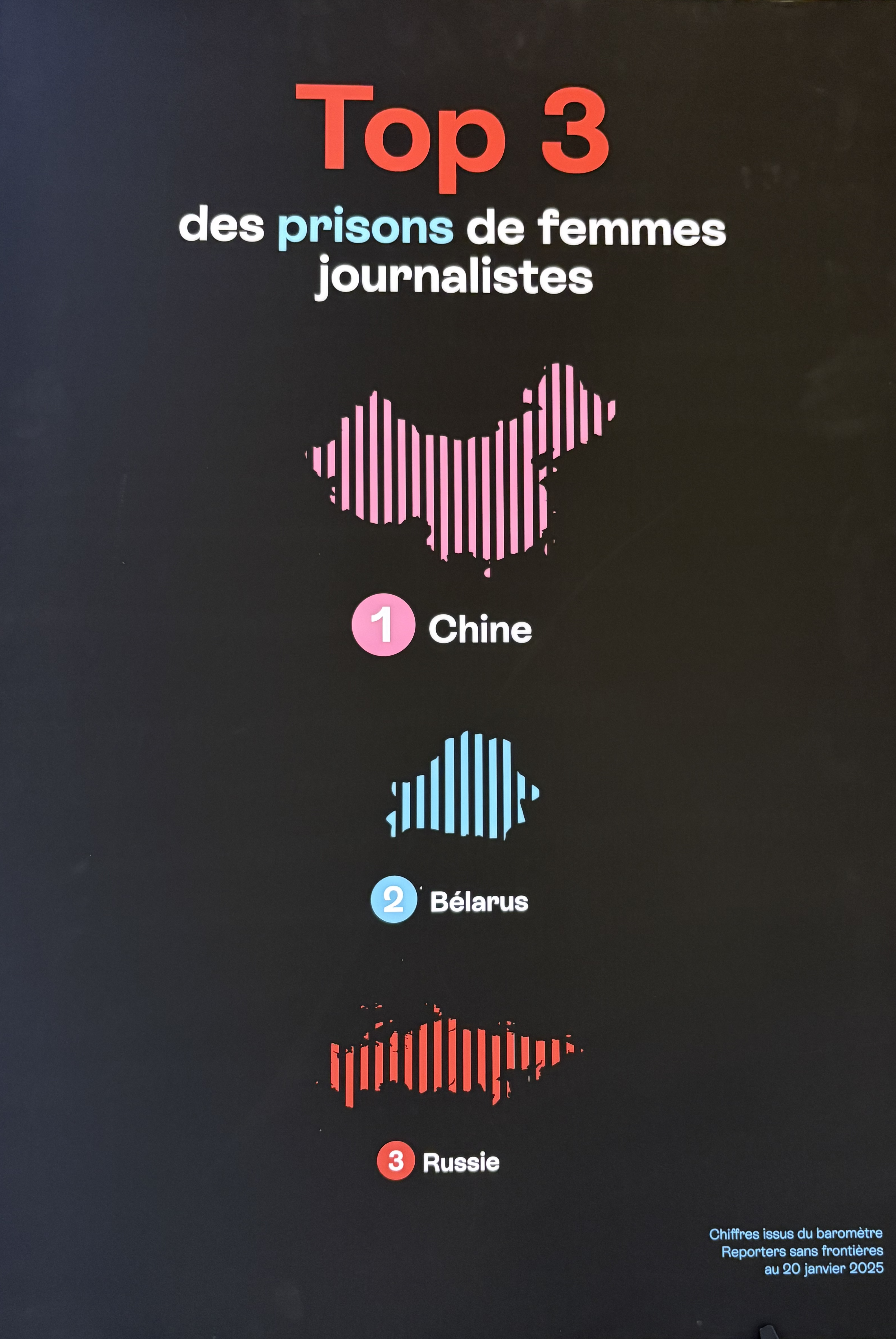

Le vernissage de l’exposition de Reporters Sans Frontières « Journalisme à l’ère#Metoo » clôturait cette journée. De gigantesques photos campées dans le hall majestueux du palais d’Iena venait nous rappeler que partout dans le monde des femmes journalistes et des défenseuses des droits humains, à l’instar de l’Iranienne Narges Mohammadi, de l’Afghane Mursa Sayas, de la chinoise Huang Xueqin, de l’Argentine Mariano Iglesias, ou de la journaliste d’investigation du Liberia, Bettie Johnson Mbayo -pour ne citer que quelques-unes d’entre elles-, sont discriminées, menacées, emprisonnées, risquant leur propre vie pour produire de l’information et dénoncer les régimes qui les oppriment.

Rassemblé.e.s, tout autour d’elles, en cette soirée du 25 février, on se sentait plus fort.e.s.

Pour se reporter à la richesse et la vivacité de tous les échanges de cette émission radio, il est possible de la réécouter en cliquant sur ce lien.

Notes :

Le CESE est la troisième assemblée constitutionnelle de la République. C’est rouage essentiel de la démocratie française, dont la fonction est de conseiller le gouvernement et le Parlement et de se faire l’expression démocratique de la société civile.

On doit à Equipop.org et la fondation Jean Jaurès Editions une étude judicieuse sur « Droits des femmes : combattre le Backlash ».

Rédactions sous forme d’atelier, chantiers d’insertion, etc., L’onde porteuse est un média inclusif qui a permis le retour à l’emploi de de 150

« Les mots ne sont pas neutres » (avec Souad Souâd Belhaddad, Pilar Lopez Diez, Johanna Luyssen), « Etre une femme journaliste, à quel prix » (avec Laëtitia Greffié, Aurélia Sevestre, Emmanuelle Dancourt, Nora Hamadi) et enfin « Le paysage médiatique dans un contexte de « backlash » (avec Anne Bocandé, Alexis Lévrier, Dominique Pradalié, Marlène Coulomb-Gully, Lucie Daniel).

Salomé Saqué, Résister, Payot 2024