Certains destins semblent pré-écrits, dès l’enfance, dans la cour de l’école. Difficile d’échapper au déterminisme social : nos vies sont conditionnées par le lieu où nous sommes né.e.s et le milieu qui est le nôtre. Aller à l’école ou la quitter dessinent d’emblée des chemins de vie différents.

La campagne est un milieu qui met particulièrement au défi le développement de soi. Confrontés à la précarité, la pauvreté et l’exclusion, le milieu rural est discriminé face aux droits fondamentaux tels que l’éducation. Au Maroc, dans les zones rurales, les collèges et les lycées sont lointains et difficilement accessibles. On estime que 39,2% des filles sont scolarisées en milieu rural, contre 90,5% en milieu urbain. [1]

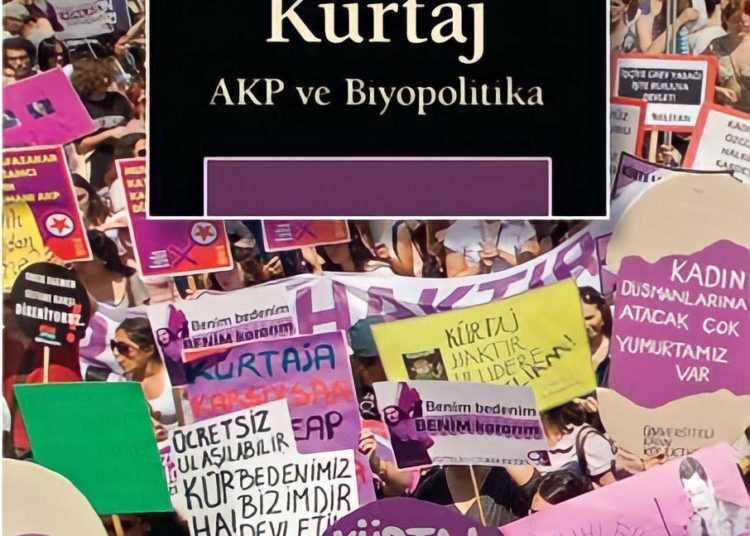

Bien que le problème du décrochage scolaire touche aussi bien les jeunes garçons, ses conséquences sont systémiques dans la vie des jeunes filles. La déscolarisation les expose à d’autres problèmes : à savoir le mariage forcé et le mariage des mineurs. Dépendantes des hommes, elles sont contraintes à accepter des situations de violence et à se soumettre à des rapports de domination. Beaucoup de femmes actives par exemple n’ont pas le pouvoir de gérer leur propre argent.

A tout juste 22ans, Khadija porte sur ses épaules le poids de son avenir. Dans ses yeux, la vingtaine n’a rien de l’insouciance de la jeunesse. Pour elle, c’est le moment ou jamais de construire sa vie et d’échapper à celle qui l’attend à Moulay Bouselham, son village natal. « J’ai peur de perdre ces années et de ne rien faire de ma vie. Je ne veux pas rester à la maison, au village, et je ne veux pas du mariage, ce n’est pas la vie que j’ai choisie. » confie la jeune femme.

Originaire d’un douar à Moulay Bouselham, un village balnéaire à mi-chemin entre Tanger et Rabat, Khadija y est née et y a grandit. Bonne élève, elle étudie en primaire et au collège dans son village, puis se dirige vers la ville de Kenitra pour poursuivre ses études au lycée. « Il n’y a pas de lycée à Moulay Bouselham. Je me suis installée alors à Kenitra, où j’ai logé dans un internat. Toute ma famille s’y est opposé : chez nous c’est honteux qu’une fille quitte la maison pour aller étudier. J’ai défié tout le monde. »

A 18 ans, la pression du mariage se fait déjà ressentir. Dans son milieu, « une femme qui pense à étudier, ou à entreprendre une carrière, est égoïste. Une fille doit d’abord se marier. » Avec le soutien de sa mère, elle étudie quelques mois au lycée Taha Houssine mais est rapidement obligée d’abandonner. Les conditions à l’internat sont difficiles : elle partage la chambre avec 14 filles. L’hygiène est déplorable, la nourriture est immangeable. « Il est courant de se faire voler ses affaires. Ce n’était plus possible de rester », déplore Khadija. N’ayant pas les moyens de louer ailleurs, à Kenitra, elle est contrainte de réintégrer la maison familiale.

Que faire quand on n’a pas la chance d’aller à l’école ?

Dans son village, rares sont les filles ayant fait des études. La première issue reste le mariage, qui est avant tout une affaire économique. « Les filles acceptent de se marier avec des hommes qu’elles n’aiment pas et qui sont souvent beaucoup plus âgés qu’elles », explique Khadija. A 18 ans, au Douar, elles sont presque toutes mariées.

A côté de la gestion du foyer, les femmes actives du village travaillent dans le labourage, comme sa sœur ainée et sa mère, ou dans les usines de câblage. D’autres travaillent dans l’informel, en tant que femme de ménage, ou en confectionnant des tapis chez elles, comme sa tante Mina. « Les rémunérations restent trop faibles, on s’en sort à peine… J’ai vu ma mère travailler au détriment de sa santé, pour des sommes dérisoires. Je ne veux pas suivre le même schéma. »

Quitter le village pour la ville : le chemin périlleux de l’autonomisation

Au Maroc, plus de 152.000 personnes quitteraient leurs communes rurales pour s’installer en ville chaque année, en quête d’un avenir meilleur et d’opportunités professionnelles. En espérant changer sa destinée, Khadija laisse une nouvelle fois son village pour tenter l’aventure dans la ville de Salé.

« Quand j’ai quitté le lycée, une de mes anciennes professeures m’a contactée pour me proposer de rejoindre l’Ecole de Broderie de Salé. Je m’y suis rendue avec elle et ma mère pour m’y inscrire ». Créée par la fondation Fadila El Gadi, l’école forme gratuitement des jeunes issus de milieux défavorisés à l’art traditionnel de la broderie. Une belle initiative qui offre une alternative à celles et ceux qui n’ont pas eu la chance d’étudier, leur ouvrant une porte vers l’insertion professionnelle.

Ainsi, pendant 4 ans, Khadija va se former à la broderie, un savoir-faire traditionnel en voie de disparition.

Avec ce savoir-faire en poche, Khadija est aujourd’hui à la recherche d’un travail décent qui l’aidera à subvenir à ses besoins. Mais la tâche n’est pas simple : difficile de trouver des opportunités de travail stables auprès des stylistes et des couturiers. A l’heure des machines, la broderie à la main est un luxe. Comme pour les autres artisan.ne.s, c’est un métier qui reste aussi très exposé à la surexploitation.

A Salé, Khadija fait tous les jours le tour des boutiques, restaurants, cafés et boulangers pour trouver un emploi. La recherche est périlleuse : en tant que jeune fille, elle n’est pas à l’abri du harcèlement. Face à ses démarches, certains ne retiennent pas leurs commentaires déplacés. « Dans ces situations, j’ai envie de tout laisser tomber et d’arrêter de chercher du travail. Ça touche à ma dignité. »

Entre temps, Khadija vit de ses économies et de quelques collaborations, qui lui permettent de louer une chambre à Salé dans un appartement qu’elle partage avec d’autres filles. En attendant de trouver un travail à plein temps, les lumières de la ville sont une lueur d’espoir.

Cependant, livrée à elle-même, loin de ses proches et sans diplôme, la quête d’un travail est un combat sans répit. En dehors des sentiers battus, la route vers l’autonomisation est longue et tortueuse.