Fin août, une grève de la faim a été lancée dans l’aile des femmes de la prison des Vallettes de Turin, et s’est étendue en quelques jours au quartier des hommes et à la maison d’arrêt romaine de Regina Coeli. À Vérone, de nombreuses détenues ont rejoint le mouvement en entamant une « grève du chariot », refusant leurs repas pour dénoncer les nombreux problèmes d’un système pénal au bord de l’effondrement. Les suicides augmentent de manière inquiétante, de nombreuses femmes font face à des grossesses et des accouchements sans encadrement médical et sanitaire adéquat. Certaines d’entre elles sont même obligées d’élever leurs enfants entre 0 et 3 ans en cellule. Le pays manque en effet de structures protégées destinées à les accueillir. Ainsi des dizaines d’enfants grandissent en prison alors qu’ils n’ont commis aucun crime, dans l’indifférence la plus complète de la classe politique.

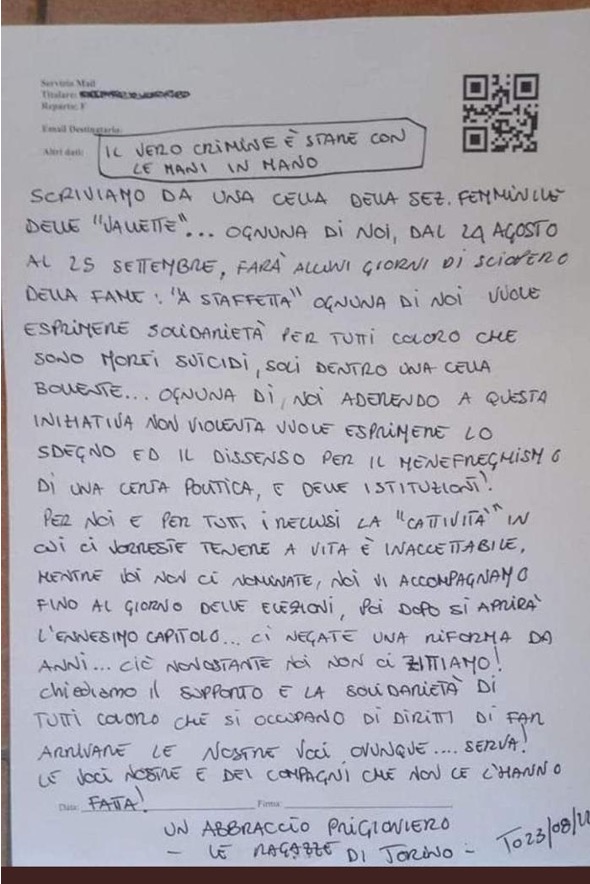

« Nous écrivons depuis une cellule des Vallettes pour annoncer que jusqu’au 25 septembre (jour des dernières élections législatives en Italie, ndr), nous serons en grève de la faim chacune notre tour pendant quelques jours pour exprimer notre solidarité avec toutes celles et tous ceux qui se sont suicidé.e.s, seul.e.s dans leur cellule bouillante ». L’initiative a été annoncée par 53 détenues du quartier pour femmes de la prison turinoise, qui ont manifesté pendant plus d’un mois leur « indignation et désaccord avec le je-m’en-foutisme d’une certaine classe politique et des institutions. »

Dans l’attente pérenne et pour l’instant vaine d’une réforme structurelle du système pénitentiaire, on vit et on meurt dans des conditions terribles dans les centres de détention du pays. Le dernier changement significatif, et le seul, remonte aux années soixante-dix, lorsqu’il fut décidé d’abandonner l’approche fasciste fondée sur les privations et les punitions pour appliquer le paragraphe 3 de l’article 27 de la Constitution, en vertu duquel « les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments humanitaires et doivent viser à la rééducation du condamné. » En 2013, toutefois, l’Italie a été condamnée par Strasbourg pour avoir soumis certains détenus de Busto Arsizio et Piacenza à des « traitements inhumains et dégradants ». La situation n’a jamais été traitée de manière adéquate et elle reste aujourd’hui encore absente du débat politique national, comme l’a démontré la récente campagne électorale.

Dans l’attente pérenne et pour l’instant vaine d’une réforme structurelle du système pénitentiaire, on vit et on meurt dans des conditions terribles dans les centres de détention du pays. Le dernier changement significatif, et le seul, remonte aux années soixante-dix, lorsqu’il fut décidé d’abandonner l’approche fasciste fondée sur les privations et les punitions pour appliquer le paragraphe 3 de l’article 27 de la Constitution, en vertu duquel « les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments humanitaires et doivent viser à la rééducation du condamné. » En 2013, toutefois, l’Italie a été condamnée par Strasbourg pour avoir soumis certains détenus de Busto Arsizio et Piacenza à des « traitements inhumains et dégradants ». La situation n’a jamais été traitée de manière adéquate et elle reste aujourd’hui encore absente du débat politique national, comme l’a démontré la récente campagne électorale.

Le vrai crime, c’est de rester les bras croisés

« Nos concitoyens doivent savoir qu’un détenu coûte à la société 154 euros par jour, desquels 6 euros seulement servent à son entretien et 35 centimes seulement à son parcours de réinsertion, expliquent les filles de Turin. Ceux qui n’investissent pas dans la réinsertion augmentent la récidive. Ce raisonnement simple met en évidence l’incohérence de la classe politique : en effet, on trouve à la même table les partis qui brandissent le drapeau de l’inclusion sociale et ceux qui au contraire voudraient des murs et des barbelés. » L’appel, écrit à la main et en lettres capitales, a pour titre « le vrai crime, c’est de rester les bras croisés » et accuse ceux qui ignorent depuis des décennies les requêtes les plus élémentaires des détenues, comme l’augmentation des contacts avec les proches, les transferts pour rapprochement familial, ou pour raison d’étude ou de travail, et l’amélioration des conditions de vie dans le respect des principes constitutionnels.

L’un des points les plus critiques concerne le problème de la surpopulation chronique, que les grévistes demandent de résoudre au moyen de la libération conditionnelle exceptionnelle de toute la population carcérale. La mesure, appliquée en 2013 sous la pression de l’Europe, avait été reprise durant la crise sanitaire en 2020 par le député Roberto Giachetti, qui proposa d’augmenter de 45 à 75 jours, avec quelques limitations, la réduction de peine pour bonne conduite prévue tous les six mois. « Nous ne demandons pas l’impunité ou la clémence, expliquent les manifestantes, mais vu que les prisons italiennes sont des structures qui ne respectent pas les normes du système pénitentiaire ni les normes européennes, et vu que l’organisation est déficiente pour tout ce qui concerne le traitement et la réinsertion, nous demandons, avec l’extention de la libération conditionnelle à 75 jours, qu’on nous rende ces droits qui ne sont pas respectés. »

Surpopulation et suicides

D’après le XVIIIe rapport de l’Association Antigone sur les conditions de détention, au 31 mars 2022, 54 609 personnes, dont 2 276 femmes (soit 4,2%) et 17 104 ressortissant.es non italien.nes (dont 727 femmes), vivaient dans les prisons du pays. Le taux d’occupation moyen est officiellement de 107,4%, mais les chiffres réels sont vraisemblablement plus élevés : en raison de travaux de maintenance, la capacité d’accueil de certains établissements est souvent inférieure à celle initialement prévue, tandis que dans de nombreuses régions le taux moyen dépasse les 130%, comme dans les Pouilles (134,5%). Au moment où le mouvement de protestation a éclaté, la prison de Turin accueillait 1350 personnes pour 1098 places.

Le Conseil de l’Europe situe l’Italie à la dixième place dans la liste des pays ayant le taux de suicide le plus élevé derrière les barreaux. Entre janvier et novembre 2022, 74 personnes ont mis fin à leurs jours : 15 pour le seul mois d'août. Près d'un sur quatre avait moins de 30 ans : les deux plus jeunes avaient tout juste 21 ans. La majorité des cas concerne des établissements surpeuplés, avec un nombre insuffisant de psychiatres et de psychologues.

Pour lutter contre ce phénomène, l’association Antigone a récemment lancé la campagne « Un coup de fil maintient en vie », afin de demander une réforme urgente du règlement qui définit les liens des personnes incarcérées avec l’extérieur. « Dans un moment de détresse, entendre une voix familière peut aider la personne à renoncer à ses idées suicidaires, explique le président de l’association Patrizio Gonnella. Les 10 minutes hebdomadaires actuellement en vigueur n’ont aucun fondement ni de nature technologique, ni économique, ni sécuritaire. »

L’importance des affects a été confirmée par des enquêtes menées par le Département de l’administration pénitentiaire (Dap) sur les révoltes qui ont éclaté en mars 2020 en réaction à la suspension des visites des proches durant le confinement. Quand l’association demanda, et obtint, que soit accordé un nombre d’appels téléphoniques et vidéo plus élevé qu’à l’habitude, les tensions se relâchèrent immédiatement. « Aujourd’hui, le drame de la prison, ce n’est pas le Covid, mais les suicides. La réponse, aujourd’hui comme hier, passe aussi par la possibilité d’une proximité affective », conclut Gonnella.

La condition des femmes

Un quart seulement du total des détenues se trouve dans les quatre prisons réservées exclusivement aux femmes présentes sur le territoire italien : 321 d’entre elles sont dans la maison d’arrêt de Rome Rebibbia, la plus grande d’Europe, 146 dans celle de Pozzuoli, 65 dans le centre de détention de Venise et 45 dans celui de Trani.

La majorité des détenues vivent dans l’un des 46 quartiers affectés aux femmes au sein d’établissements masculins comme Les Vallettes à Turin, qui en accueille actuellement 116.

Vivre dans un établissement pensé et habité principalement par des hommes présente d’énormes difficultés pour les détenues : les services dédiés manquent et les activités sportives et récréatives qui leur sont proposées se comptent sur les doigts de la main. « […] sur 24 établissements pénitentiaires accueillant des détenues femmes qu’a pu inspecter Antigone en 2021, 62,5% seulement disposaient d’un service de gynécologie et 21,7% d’un service d’obstétrique », indique le rapport.

Pour éviter une marginalisation excessive, les détenues des quartiers féminins qui se trouvent dans des établissements masculins doivent être en nombre suffisant pour ne compromette les activités récréatives. Mais les établissements pénitentiaires où les femmes représentent un pourcentage minime sont bien différents. D’après les chiffres disponibles, il apparaît que des rencontres mixtes n’ont lieu que dans 4,3% des lieux inspectés par les bénévoles d’Antigone.

Le drame des “innocents absolus”

Le 3 septembre 2021, à Rebibbia, Amra, une Italienne de 23 ans d’origine bosniaque, a accouché de sa fille avec l’aide de sa compagne de cellule, enceinte elle aussi. Lorsque les médecins sont arrivés, la nouveau-née dormait enroulée dans une serviette de bain sur la couchette rouillée de sa mère. En mars 2022, il y avait 19 enfants en prison âgés de 0 à 3 ans, en 2020, 48, et ils étaient 70 au début de l’an 2000. Le journaliste et ancien sénateur Luigi Manconi les appelle les « innocents absolus », car bien qu’ils n’aient commis aucun crime, ils sont obligés de vivre en prison si leur mère n’a pas de domicile stable où purger sa peine, ou si elle ne dispose pas d’une résidence qui réponde aux critères requis par le magistrat.

De nombreuses associations pour les droits humains demandent leur transfert immédiat dans des structures protégées[1] afin de limiter les effets désastreux de la réclusion sur leur développement psycho-physique.

C’est ce que prévoit d’ailleurs une loi de 2011, dont l’application s’est cependant révélée trop complexe, si bien qu’il apparaît nécessaire de la réformer. La proposition a obtenu récemment l’avis favorable de la Chambre des députés, mais la chute brutale du gouvernement Draghi en a empêché l’approbation au Sénat.

« Si le degré de civilisation d’une société se mesure à ses prisons, comme l’affirmaient Beccaria et Dostoïevski, écrivent les détenues dans la lettre adressée à l’ex-ministre de la Justice Marta Cartabia et au directeur du Dap, en Italie, plusieurs siècles plus tard, l’humanité, la légitimité et la légalité semblent s’être arrêtés loin des barreaux ».