This post is also available in: Français (French)

Il termine terrone in italiano è spesso usato dalle persone settentrionali per riferirsi a quelle meridionali con un’accezione dispregiativa.

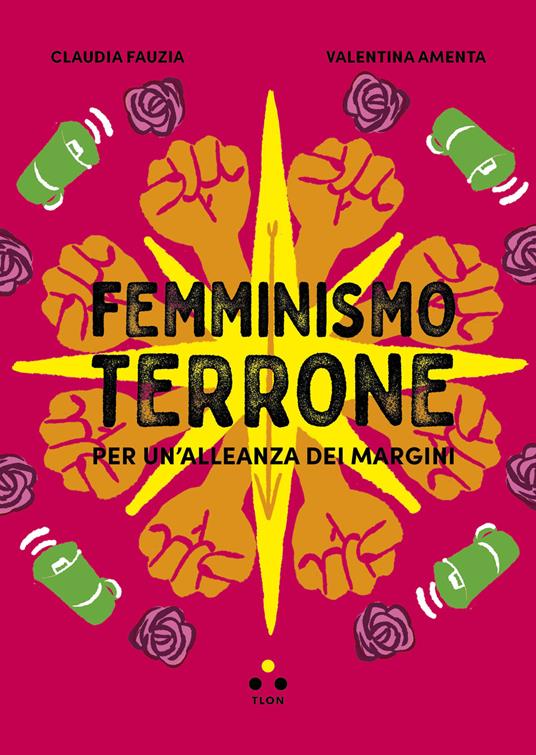

Claudia Fauzia e Valentina Amenta hanno scelto di usarlo nel titolo del loro libro, Femminismo terrone. Per un’alleanza dei margini (Tlon, 2024), nel quale il complesso e stratificato fenomeno dell’antimeridionalismo si intreccia alle altre forme di discriminazione strutturale che producono subalternità, come il sessismo, l’omolesbotransfobia, il razzismo, il classismo e l’abilismo. In un rivoluzionario capovolgimento di paradigma, il Mezzogiorno viene da loro per la prima volta descritto come un fertile crogiolo di resistenza radicale, autodeterminazione ed emancipazione anziché come il luogo maschilista, misogino, arretrato e conservatore della narrazione dominante. Nel “favoloso fermento” che lo contraddistingue, scrivono le due attiviste, non mancano di certo idee e pratiche femministe che sarebbero, peraltro, sempre state presenti in questi territori, come dimostrano le grandi donne della “Resistenza terrona”. Come non citare Rosa Balistreri, la cantastorie siciliana che nel secondo dopoguerra denunciava l’emarginazione delle conterranee nei suoi “comizi con la chitarra”? O Maria Occhipinti, l’attivista anarco-marxista che guidò la resistenza antimilitarista, antimonarchica e antifascista a Ragusa tra il 1944 e il 1945? Un’altra figura fondamentale è la diciassettenne Franca Viola: rapita, segregata e violentata dall’ex fidanzato Filippo Melodia, nipote di un boss mafioso, nel 1965 fu la prima italiana a opporsi al matrimonio riparatore che avrebbe evitato il carcere al suo aguzzino salvando l’onore della famiglia. Grazie a lei, Melodia fu condannato a 11 anni di reclusione e quella legge, di matrice fascista, fu abrogata nel 1981. Un importante punto di riferimento per le isolane fu senza dubbio il circolo “Musica e Cultura” fondato in un piccolo paese della provincia di Palermo dal giornalista Peppino Impastato, poi ucciso dalla mafia. Al suo interno, infatti, nacque il “Collettivo Femminista di Cinisi” che organizzava riunioni periodiche, incontri per praticare esercizi di autocoscienza e spettacoli teatrali che mettevano in discussione le tradizioni patriarcali radicate nel territorio e l’emarginazione delle donne.

Le due autrici: siciliane, femministe e queer

Amenta è dottora di ricerca in Studi storico-letterari e di genere all’università La Sapienza di Roma e specialista di questione meridionale in una prospettiva queer, postcoloniale e decoloniale. Laureata in economia ed esperta di studi di genere, Fauzia ha, invece, cominciato a fare divulgazione sul profilo Instagram “Mala Fimmina” ed è responsabile dei programmi per il Sud Italia della fondazione femminista SEMIA.

Per entrambe, non solo esser donne ma anche essere donne del Sud è un elemento fondamentale della lotta per una società più equa e inclusiva verso tutte le soggettività oppresse. Le presunte istanze universali del femminismo, infatti, hanno finora trascurato le discriminazioni che da sempre colpiscono la gente del Mezzogiorno e se vuole continuare a definirsi intersezionale il movimento deve cominciare a considerarle.

Distanziandosi sia da chi descrive la subordinazione del Meridione con vittimismo e autocommiserazione sia dalla nostalgica retorica neoborbonica (1), le autrici denunciano le trasversali dinamiche di potere e le responsabilità condivise che nei secoli hanno rafforzato le disuguaglianze nel paese. Perché l’antimeridionalismo non ha solo cause geografiche, precisano, ma è il frutto di un’ingiustizia sistematica e strutturale perpetrata dalle istituzioni attraverso norme e politiche sociali, culturali ed economiche che hanno penalizzato, e penalizzano tuttora, milioni di persone.

Franca Viola: rapita, segregata e violentata dall’ex fidanzato Filippo Melodia, nipote di un boss mafioso, nel 1965 fu la prima italiana a opporsi al matrimonio riparatore che avrebbe evitato il carcere al suo aguzzino salvando l’onore della famiglia. Grazie a lei, Melodia fu condannato a 11 anni di reclusione e quella legge, di matrice fascista, fu abrogata nel 1981.

Il fenomeno, nato con l’Unità d’Italia, continua, infatti, a manifestarsi ancora oggi in diversi modi, a cominciare dalla negazione di alcuni diritti e servizi di base, come istruzione, salute e mobilità. I dati sono allarmanti: secondo l’ISTAT, l’aspettativa di vita nel Mezzogiorno è di un anno e sette mesi inferiore rispetto al Centro-Nord per le difficili condizioni socio-economiche che determinano l’insorgenza di alcune patologie e una maggiore mortalità. Povertà e occupazione sono ancora tasti dolenti e questo spiega i 2 milioni di emigranti degli ultimi quindici anni.

I diffusi stereotipi negativi e lo stigma contro “i terroni”, spesso descritti come sporchi, nullafacenti, parassiti, cialtroni e mafiosi (e, ovviamente, contro le “terrone”, considerate donne sottomesse, ignoranti, prive di iniziativa e madri soffocanti ossessionate dal cibo), hanno, inoltre, spinto molte persone a interiorizzare un vero e proprio complesso di inferiorità al punto da attuare meccanismi di mimetizzazione del proprio accento perché motivo di vergogna. Recuperare l’uso dei tanti dialetti parlati al Sud diventa, quindi, un’azione politica di fiera rivendicazione di radici troppo a lungo negate.

Verso un nuovo “Pensiero meridiano”

Secondo Fauzia e Amenta la “questione meridionale” è stata sin dall’inizio “mal posta” perché basata sull’errato presupposto che il Sud sia un territorio uniforme e “altro” rispetto a un centro di potere geograficamente e culturalmente determinato. Questa prospettiva “nazionalista e sviluppista” impedisce, infatti, di comprendere le specificità di un territorio estremamente vasto, complesso e diversificato. Oltre a rileggere “Il pensiero meridiano” di Franco Cassano in una prospettiva femminista, le autrici rielaborano il concetto di “rivoluzione passiva” usato da Antonio Gramsci per descrivere la sanguinosa assimilazione che escluse le masse popolari e contadine da ogni processo decisionale nell’Italia post-unitaria. A opprimerle ed emarginarle, spiegano, non sono stati solo i politici piemontesi ma un più vasto e trasversale sistema di potere radicato nelle profonde diseguaglianze esistenti anche nel Regno delle due Sicilie. Diventarne consapevoli è indispensabile per creare nuove alleanze “dei margini” capaci di estendersi ben oltre il territorio nazionale e includere il fenomeno migratorio, il razzismo, le grandi sfide ecologiche della modernità e ogni altra ingiustizia che riguarda il Sud e tutti i sud del mondo.